- 收藏

- 加入书签

乡村振兴背景下云南省安宁市康养“旅+居”模式构建研究

摘要:随着社会经济的持续发展和民众生活水平的提高,康养旅居作为一种融合身心健康与休闲度假的新兴模式,逐渐成为大众关注的焦点。本文以云南省安宁市为研究对象,深入分析了该地区康养旅居产业的发展现状、资源禀赋以及面临的主要挑战,研究发现,安宁市具有丰富的生态景观和文化遗产,具备发展康养旅居产业的潜力,但产业发展过程中仍存在旅居产品同质化、资源联动性不强和娱乐设施单一等问题。基于此,本文在坚持原生态开发、旅游融合发展和城乡资源整合三项原则的基础上,提出了活化地域文化旅居资源、优化多元主体旅居体验、强化城乡资源融合效能和引入智慧康养旅居系统四条构建安宁市康养“旅+居”模式的发展路径,促进安宁市康养旅居产业的高质量发展,助力安宁乡村振兴。

关键词:安宁;康养;旅居

随着社会经济的发展和生活水平的提高,单纯的观光旅游已不再适应老百姓日益提高的旅游需求,注重身心健康和谐发展的康养式旅游逐渐成为人民青睐的对象。《“健康中国2030”规划纲要》《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》等政策文件出台,康养旅游产业迎来了蓬勃发展的黄金期。旅游与相关产业融合越来越密切,“康养旅游+田园休闲+养老旅居”模式成为贯彻乡村振兴和健康中国战略,推动康养旅居产业高质量发展的重要选择。

国内关于康养旅居的研究起步较晚,虽然多数学者的研究都已充分肯定了康养旅居对旅游地经济社会和文化发展建设的正向作用,如朱东芳(2023)等人认为发展康养旅游是推进旅游业供给侧结构性改革,实现旅游业高质量融合和发展的重要路径;姚春苏(2024)提出康养旅居能联动旅居地房产、住宿和娱乐等产业的共同发展,促进就业,盘活存量资源,满足内外地老年群体的养老需求。康养旅居产业未来发展前景十分光明,但目前我国康养旅居产业发展仍处在起步阶段,存在产品供需不平衡、缺乏产业联动和旅居建设同质化等诸多问题。为了突破康养旅居发展的桎梏,一方面,学者们开始因地制宜地探索康养旅居产业发展模式,黎丽(2024)等人从茶产角度提出整合茶区旅游资源,打造“茶+康养”的旅居模式;钟小东(2024)等人从旅居资源、客源特征和基础设施等方面分析了海南省旅居康养建设情况,提出开展跨界合作,推动旅居康养产学研融合发展的建议;易慧玲(2019)等人则从产业融合视角提出了“医旅融合”“林旅融合”等康养旅游发展模式。此外,还出现了“互联网+技术”“社区嵌入式”等康养旅居模式及有关康养旅居政策、资源开发、民宿设计和评价体系的研究。另一方面,学者们向外求索,借鉴发达国家康养旅居发展经验,通过案例对比分析,为我国康养旅居产业提供发展策略(2022)。

本文以云南省昆明市安宁市为研究区域,通过调查梳理安宁市康养旅居产业发展现状和面临的问题挑战,进而为安宁市康养旅居产业发展提出针对性建议,构建新型康养“旅+居”发展模式。

一、云南省安宁市康养旅居发展现状分析

1.安宁市区域概况

安宁市位于昆明市西南32公里处,常住人口50.73万人,城镇化率达84.92%,总面积1301.81平方公里,城市空间布局为“四区、一带、两片”,工业基础雄厚,森林覆盖率51.13%。地形南窄北宽,群山连绵,盆地相间,河网密布,东北与西山区相连,东南接晋宁区,西邻易门、禄丰,地理位置优越,被誉为“连然金方,螳川宝地”,是昆明的重要门户,历史上南方丝绸之路的重要站口。安宁市旅游资源丰富,拥有青龙峡、宁湖田园湿地及曹溪寺等多个自然和人文景观,又以安宁温泉资源最为知名,是国内三大淡水温泉圣地之一,素有“天下第一汤”的美誉,是安宁市重要的自然和文化符号,也是安宁市现有康养产业的代表。

安宁市具备发展旅居康养产业的各项优势和条件。图1展现了“十四五”以来安宁市旅游业在旅游收入和接待游客数量方面的变化趋势,旅游业总体呈现快速增长势头。

2.研究数据及来源

研究主要使用的数据有:(1)安宁市各类旅居资源POI数据,均从规划云平台批量获取;(2)安宁市矢量行政边界数据,来源于全国地理信息资源目录服务系统,主要用于WIS工具的空间分析;(3)安宁市旅游接待人数与旅游收入数据通过政府网站公布的各年国民经济和社会发展统计公报搜集整理。

3.现有旅居资源其空间分布分析

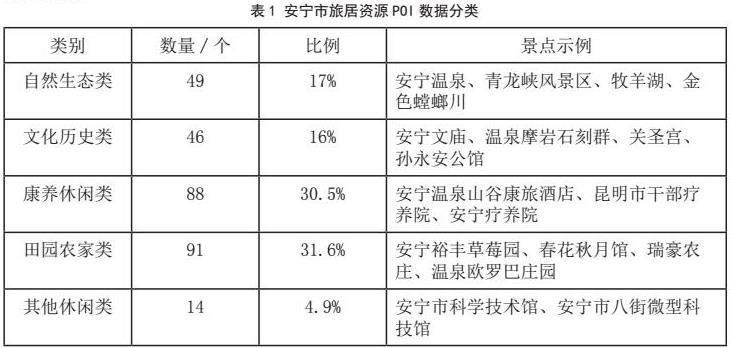

安宁市作为云南省的重要旅游城市,以其丰富的康养资源、自然风景和文化底蕴为基础,逐步构建了多元化的旅游产品体系和完善的配套设施。POI数据依据划分类型获取,参照国家《旅游资源分类、调查与评价》(GBT 18972-2017)及杨超(2022)、黄震方(2011)等人的分类研究成果,结合安宁市旅居资源实际情况,将其划分成表1所示类型,筛选具备休闲旅居服务功能POI点数据351条,清洗重复和相关性较低数据后共得到有效数据288条。

根据表1,安宁市旅居资源中,田园农家类资源占比最多,达到31.6%;其次为康养休闲类资源,占比30.5%;接下来是自然生态类和文化历史类,占比为17%和16%,最后是其他休闲类,占比最小,为4.9%。据此,可知安宁市现有康养休闲类和田园农家类旅居资源较为丰富,自然和人文资源也有相当大的拓展空间,科技馆、美术馆和儿童游乐园等配套设施满足了不同年龄层游客的需求,构建“康养旅游+田园休闲+养老旅居”的发展模式具有较为充分的现实条件。但康养产品设计同质化,以次充好,基础设施和服务水平与高质量“旅+居”需求不匹配等问题仍亟待解决。

安宁市旅居资源的分布结构层次明显,总体呈现出中心集中与外围扩散并存的分布特点。具体表现为中北、东北部旅游资源高度集中,南部沿谷地呈线状分布,较为分散。其中,温泉类资源集中于中北部地区,且与康养类资源、田园类资源混合和自然人文景观资源沿螳螂川两岸混合分布,聚集效应明显,已形成一定的“旅+居”服务体系,但部分资源布局分散,缺乏统一的规划,康养与观光资源的融合深度不足,现有旅游线路尚未实现全面联动仍是发展面临的潜在问题。

4.安宁市康养旅居游客需求分析

通过实地调查和游客访谈,发现旅居游客普遍认可安宁市的温泉品质、空气质量和静谧环境等自然生态优势;老年游客对温泉疗养院、康养中心等提供的康复护理、健康管理等服务也给予了较高评价。但休闲活动缺乏,文化深度体验不足和公共交通不便等问题成为各年龄段游客诟病的对象。康养旅居不仅是健康管理的需求延伸,也是文化娱乐的综合体验。温泉再好,常泡也索然无味。目前建设较好的温泉街道康养区同样缺乏可持续性娱乐项目,其以温泉摩崖石刻为代表的文化产品主要为观光型体验,缺乏互动性和个性化设计,吸引力低。这些导致该区域旅居项目多集中于短期康养服务,客源也多以体验温泉的周边市民为主。此外,复合型旅居社区配套建设不足,各康养主体见沟通较弱,社交活动少,难以满足“候鸟式旅居”需求。

二、安宁市“康养旅游+田园休闲+养老旅居”模式构建原则

1.坚持“原生态”发展原则

原生态环境是康养旅居的核心吸引力,也是旅居游客的首选因素。原生态原则是模式构建的核心理念之一,它以维护自然环境的完整性、促进生态资源的可持续利用为前提,强调康养与自然和谐共生,实现经济、社会、生态效益的协调发展。安宁市生态资源丰富,其优质的温泉资源和青龙峡等自然景观是康养旅居项目的关键竞争力,要因地制宜开发生态友好型项目,推行乡村生态经济模式,打造原生态主题民宿、农家乐等独特旅游产品,正确处理好经济利益与生态保护的平衡问题。

2.秉持旅游融合发展的理念

坚持旅游融合发展的理念顺应了“旅游+”时代的典型特征和导向要求,是实现旅居产业高质量发展的重要推手。一方面,现代游客,尤其是养老旅居群体,已经不再满足于单一的观光体验,更加追求身心健康与文化深度体验的融合;另一方面,康养旅居本就是融合创生的旅游模式,其与农业、健康、科技和房地产等相关产业联系紧密,把握好各产业深度融合界限,不仅能够提升康养旅居产品供给的多样性,提高复合型旅游产品创新能力,拓展康养旅居产业链,提升附加值,而且能促进区域关联产业协同发展,形成互补共赢的经济增长模式。

3.强化城乡资源体系的整合

整合城乡资源体系是推动构建“康养旅游+田园休闲+养老旅居”模式发展的关键。通过优化城乡资源的空间配置和功能协作,可以实现资源要素在城乡之间的自由流动与共享,城区的康养设施能为养老旅居者提供专业的医疗、养老与休闲服务,而乡村则为他们提供亲近自然的田园体验与静谧生活环境,在满足旅居游客多样化需求同时,可以增强城乡间的联动性,实现资源功能互补,打造出更加均衡、高效和可持续的康养旅居体系。

三、安宁市“康养旅游+田园休闲+养老旅居”模式构建路径

1.活化地域文化旅居资源

安宁温泉历史悠久,其温泉文化更是独一无二,且当地民俗、佛教和非遗文化底蕴也较为深厚,这是其他区域难以复制的核心竞争力,也是提升安宁市康养旅居吸引力和辨识度的重要因素。一方面,要以地域文化为基础进行产品开发。例如着力开发以“温泉文化”为核心的旅居产品,包括温泉历史讲解、温泉水疗体验,举办“安宁温泉文化节”,结合康养产品推出文化演艺和民俗展示等活动,为旅居游客提供从文化到体验的综合服务。同时,可以活化当地独特的民俗、宗教文化,如推出“安宁文庙-曹溪寺-温泉摩岩石刻群-金方森林温泉”的历史与宗教文化康养线路,融入禅修、历史讲解与静心活动,满足旅居游客的多元文化需求。另一方面,要加大对地域文化的传播和推广力度,构建安宁旅居文化品牌。例如,可以塑造以“健康安宁·温泉文化”为核心的安宁特色康养旅居文化品牌,通过举办温泉文化节,开发温泉文化APP,利用短视频平台推广温泉文化故事与旅居产品,与国际康养名地建立交流合作项目等方式吸引更多游客驻留,提高安宁文化影响力。

2.优化多元主体旅居体验

康养旅居不是中老年人的专属,家庭游客、学生群体和职场青年也是重要的旅居客群。通过为不同类型游客提供提供多层次、个性化的服务和产品,可有效延伸康养旅居产业链,增强游客旅居体验,提升游客满意度与目的地黏性。首先要构建多层次服务体系,根据不同主体的需求,划分康养服务的层次,提供从基础休闲康养到高端医疗支持的全方位服务。例如,中老年康养游客核心需求一般在于健康管理和社交活动等方面,此时可以为其供定制化的康复治疗、中医理疗等健康服务,举办如养生讲座、下棋比赛等活动,满足老年游客的社交与精神需求。而家庭游客则要为其打造亲子主题的康养体验,开办儿童身体养护等课程,增加儿童游乐园等娱乐设施,提供田园采摘、农耕体验、昆虫观察等田园式康养服务活动。其次设计多样化的旅居产品。例如,可以推出“2天深度疗养套餐”(含温泉疗养、理疗按摩和健康膳食)的主题康养体验产品,满足城市上班族短期放松的需要;或提供互动性田园体验项目,如家庭农耕体验、老年人“田园疗法”课程(种植蔬菜、养花种草等),将休闲与疗养相结合。最后,借助大数据分析游客行为,提供个性化旅游建议和服务优化方案,满足不同主体的核心需求。

3.强化城乡资源融合效能

强化城乡资源融合是促进康养旅居产业高质量发展的重要路径。通过促进城乡之间资源、服务和功能的流动与互补,可以实现康养资源的全域统筹,形成城乡协同发展、资源高效配置的格局,从而推动康养旅居产业的全面升级。首先,优化城乡功能发展格局。例如,以安宁市中心城区为依托,重点发展康养医疗、高端温泉度假和文化体验服务,为游客提供高质量的基础设施与专业服务。利用青龙峡、牧羊湖等乡村自然资源,开发生态休闲、田园观光和农家乐项目,为游客提供亲近自然的疗养环境。通过交通线路的优化设计,将城区高端服务与乡村自然体验结合,形成“城中起居—乡野疗养”的一体化服务链。其次,加强城乡间的联通性。例如优化交通网络,增加城区与乡村的公交、旅游专线班次,提升游客从城区到乡村的便捷性;建立共享平台,通过移动医疗站点或远程医疗平台,为乡村康养旅居游客提供健康支持。最后,健全城乡资源共享机制。鼓励城市为乡村提供资本和技术支持,乡村为城市输送特色农产品和生态体验服务,形成产业双向联动,联合开发康养旅居线路,实现服务与收益共享。

4.引入智慧康养旅居系统

智慧康养旅居系统是“旅游+科技”的具体呈现,也是实现康养旅居资源深度融合的重要工具。通过引入智能化管理与服务平台,不仅可以对安宁全域资源的整合与数字化管理,推动城乡一体化运营,协调旅居资源的分配与调度,避免资源浪费或供需失衡,而且可以实现对游客需求、消费习惯和类型进行数据收集和分析,为市场营销提供数据支持,提供更具个性化的康养旅居服务。首先,要搭建综合性的智慧服务平台,整合安宁市康养旅居的所有资源,提供多功能入口,包括在线预订、健康监测、智能导览、交通导航等服务,为游客提供更加便捷的旅居体验。其次,要完建设善智慧化基础设施。包括智慧景区、智慧民宿等,例如在主要景区部署智能导览系统,提供实时地图、语音讲解、游玩路线推荐等功能。同时,引入VR/AR技术,让游客沉浸式了解温泉文化、历史遗迹和民俗风情,丰富旅居体验。最后,整合智能设备,推动数据共享。一方面,加强智能手环、智能手机等健康监测设备与智慧平台的互联互通,为养老旅居游客建立健康档案,实时跟踪旅居身体数据,与本地医疗机构联网,提供个性化健康管理服务。另一方面,联合政府、企业和研究机构,搭建跨部门的数据共享平台,利用大数据和人工智能技术分析游客旅居影响因素,为下一步政策制定、产品开发与服务改进等提供指导。

参考文献:

[1]姚春苏.发展旅居康养大有可为[J].城市开发,2024,(04):74-77.

[2]朱冬芳,钟林生,虞虎.康养旅游研究的国内外对比与展望[J].世界地理研究,2023(11):167-180.

[3]黎丽,李少霞,唐小茜.“茶+康养”旅居项目的中国发展模式可行性及发展分析[J].福建茶叶,2024,46(11):61-63.

[4]钟小东,赵影.乡村振兴视域下海南乡村旅居与康养融合发展研究[J].中国市场,2024,(23):13-16.

[5]孟祥林.康养产业发展之路:经典模式、国外经验与对策选择[J].郑州师范教育,2022,11(04):32-37.

[6]杨强,农叶弯,焦敏,等.昆明市休闲旅游资源空间分布特征及成因分析[J].云南师范大学学报(自然科学版),2022,42(05):68-74.

[7]黄震方,祝晔,袁林旺,等.休闲旅游资源的内涵、分类与评价:以江苏省常州市为例[J].地理研究,2011(9):1543-1553.

注:

基金项目:云南省教育厅科学研究基金项目:乡村振兴背景下安宁市康养“旅+居”模式构建研究(2024J0811);昆明市政府研究室项目:文旅融合背景下昆明市城乡共同富裕研究。

付秧(1980-),女,云南昆明人,昆明学院科学技术处助理研究员,硕士,研究方向为旅游信息;王益(2002-),男,重庆巴南人,昆明学院硕士研究生,研究方向为研学旅行;(通讯作者)毕丽芳(1983-),女(彝),昆明学院,博士,副研究员,研究方向为乡村旅游。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号