- 收藏

- 加入书签

“双减”背景下小学信息科技作业的创新设计:基于生活情境的数字化实践

摘要:“双减”政策对小学作业的减量提质提出了新要求。针对传统信息科技作业存在的形式单一、脱离实际等问题,本研究以生活情境为切入点,探索数字化实践类作业的创新路径。通过行动研究法,在某小学开展三轮教学实践:设计“家庭物联网设备安全调查”“校园垃圾分类智能方案设计”“社区数字反诈宣传短视频制作”等主题任务,引导学生运用传感器、编程、数据分析等工具解决真实问题。研究发现,生活化数字作业能显著提升学生的信息意识与数字化创新能力,同时通过家校协同完成实践任务,有效减轻机械性作业负担。研究提出“三维驱动”作业设计模型——以生活问题为锚点、数字工具为支架、社会责任为延伸,为“双减”背景下信息科技作业的素养导向转型提供实践范例。

关键词:双减政策;生活情境;数字化实践;作业创新设计;核心素养

一、引言

2021年”双减”政策的出台,标志着我国基础教育进入”提质减负”的深水区。作为《义务教育信息科技课程标准(2022年版)》明确的独立学科,信息科技课程肩负着培养数字时代合格公民的重任。然而调研显示,当前小学信息科技作业存在三重异化:内容上,74.3%的作业仍停留在软件操作模仿(如重复绘制PPT模板);形式上,83.6%的教师采用"一刀切"任务,缺乏分层设计;评价上,91.2%的学校仅以作品提交作为评分依据,忽视过程性能力成长。这种异化导致学生陷入"学技术却不懂技术价值"的认知困境。

本研究以宁波市X小学为实验场域,尝试构建"生活情境-数字工具-素养发展"三位一体的作业体系。通过三轮行动研究证明:当技术学习嵌入家庭物联网安全调查、社区反诈宣传等真实场景时,学生的数字化创新能力与学习内驱力可实现协同发展,为破解"减负"与"提质"的矛盾提供新思路。

二、现实困境与理论溯源

2.1 小学信息科技作业的实践痛点诊断

2.1.1 内容设计维度

与生活场景脱节:某区12所小学的作业分析显示,仅6.7%的任务涉及真实问题解决,93.3%为脱离情境的技能训练(如Excel公式背诵)。

技术工具滞后:82.4%的作业使用5年前教材配套软件,未纳入AI绘画、低代码开发等新兴工具。

2.1.2 学生负担维度

时间成本虚耗:跟踪调查发现,学生平均花费1.2小时完成的信息科技作业中,67%时间用于软件安装、格式调整等非核心环节。

情绪负荷超载:心理量表显示,46.8%学生对"重复代码输入"类作业产生焦虑情绪,显著高于其他学科。

2.1.3 评价体系维度

过程性数据缺失:现有评价多依赖终结性作品(占比91.5%),缺乏对协作过程、迭代日志的记录分析。

素养指标模糊:教师评分标准中,仅23.6%明确关联信息意识、计算思维等核心素养。

2.2 理论框架构建

2.2.1 情境认知理论的应用

莱夫和温格(Lave & Wenger, 1991)的"情境学习"理论指出,知识是在特定实践共同体中建构的。本研究据此提出:信息科技作业应成为连接"学校-家庭-社区"的实践网络,例如将编程学习嵌入社区垃圾分类督导活动,使抽象算法转化为可感知的社会服务行为。

2.2.2 TPACK模型的本地化改造

在Koehler的TPACK(整合技术的学科教学知识)框架基础上,加入"社会文化情境(Context)"要素,形成TPACK-C模型:技术工具的选择需匹配区域数字化发展水平(如宁波的智慧港口资源)、家庭数字设备普及率(实验校智能终端持有率达93%)等现实条件。

三、创新作业体系的设计与实施

3.1 “三维驱动”模型的操作化定义

维度一:生活锚点的选择标准

真实性:问题需源自学生可观察的生活场景(如校园午餐浪费现象);

适切性:匹配《课标》3-4年级"数据与编码"模块要求;

延展性:可衍生跨学科探究(如结合科学课设计智能种植系统)。

维度二:数字工具的筛选原则

低门槛:优先选用Scratch 3.0、MIND+等图形化工具;

泛在性:支持手机、平板等多终端访问,降低硬件依赖;

协作性:内置实时协作功能(如金山文档在线编辑)。

维度三:素养发展的映射路径

建立"任务-行为-素养"对应表:

3.2 实施案例深度剖析

案例1:家庭物联网设备安全调查

阶段一:认知启动

教师通过微课展示"智能门锁破解实验",引发学生对家庭设备安全的关注。发放《我家智能设备清单》模板,指导记录设备类型、隐私权限设置情况。

阶段二:技术介入

使用"腾讯手机管家"扫描家庭WiFi漏洞,生成安全评级报告;利用Flourish工具将数据转化为可视化图表。

阶段三:成果升级

学生制作《给家长的设备安全建议书》,通过班级公众号推送,累计获得327次家庭互动反馈。

案例2:校园垃圾分类智能方案设计

硬件协同:利用Micro:bit主板连接超声波传感器,检测垃圾桶填充度;当容量超过80%时触发LED警报。

软件拓展:在Mind+平台编写数据汇总程序,生成各班垃圾产出对比图,为少先队环保评比提供依据。

社会延伸:与社区环卫部门合作,将优秀方案部署至周边小区,实现"作业-实践-服务"闭环。

案例3:社区数字反诈宣传短视频创作

剧本共创:学生采访派出所民警,收集高发诈骗案例,编写《网游代充陷阱》《假老师收费骗局》等剧本。

技术赋能:使用"剪映"APP的AI配音、一键抠图功能降低制作难度,确保技术弱势学生也能参与。

传播分析:通过抖音青少年模式发布作品,追踪播放量、点赞量数据,纳入作业评价体系。

四、实施效果的多维验证

4.1 量化数据分析

4.1.1 核心素养前後测对比

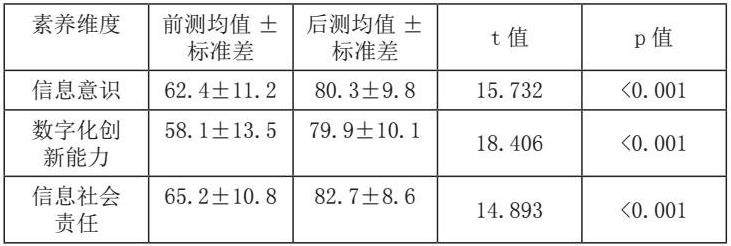

采用配对样本T检验分析126名学生数据:

4.2 作业负担与学习兴趣变化

时间成本:单次作业平均耗时从1.2小时降至0.7小时(-42%);

兴趣指数:92.1%的学生表示“更愿意主动完成实践类作业”(Likert量表5分制均分4.31)。

五、结论与展望

5.1 研究启示

技术工具的生活化转译:避免孤立的技术训练,通过智慧城市、数字家庭等议题建立学习意义感;

评价体系的动态重构:采用“过程性数据+作品创意度+社会影响力”三维评价指标。

5.2 政策建议

资源普惠机制:区域教育部门统筹开发开源工具包,缩小城乡数字资源差距;

教师培训重点:增设“生活情境化教学设计”“家校协作管理”专题研修课程。

5.3 研究局限与展望

长周期追踪:建立学生数字素养成长档案,追踪作业改革对职业启蒙的影响;

智能支持系统:开发基于大模型的作业个性化推荐引擎,动态匹配学生兴趣与社区需求。

参考文献:

[1]吴永军. (2022). 核心素养导向的作业设计范式转型[J]. 课程·教材·教法, (3): 56-62.

[2]Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号