- 收藏

- 加入书签

以“教育强国”为核心的“五环七步”中小学优秀传统文化教育模式的探索与实施

摘要:为完善当前中小学中华优秀传统文化教育,济宁学院实践小组借大创项目提出“五环七步”教育模式,倚靠济宁曲阜的文化背景,结合“诗礼传人”“孔博研学游”“三孔研学游”“文化进校园”等特色活动,开发曲阜特色文化课程并积极实践。该论文旨在对以“教育强国”为核心的“五环七步”中小学优秀传统文化教育模式进行建构与实践的探讨,以期为解决当前中小学优秀传统文化教育面临的问题提供新的思路和方法。

关键词:教育强国;传统文化;五环七步

在“教育强国”战略纵深推进的时代语境下,中华优秀传统文化作为民族精神的根脉与文明基因的载体,其教育传承已上升至国家文化战略高度。面对全球化浪潮中文化认同的挑战与多元价值观的碰撞,中小学作为中华优秀传统文化教育的主阵地,亟需构建“以文化人、以文育人”的教育新范式。

一、研究现状

教育模式是开发研究的主要研究内容,但针对中小学的中华优秀传统文化教育模式开发较为欠缺。目前“传统文化育人”的研究对象主要是高校学生群体,一般会同思想政治教育课程相结合,对中小学学生的研究较少,较为知名的有程良宏《统编教材教学的创造性转化:基本理据与实践理路》从课程开发角度进行研究;张勇、吴巍松《乡村文化振兴背景下乡村学校文化建设的困境与策略研究》基于调查研究分析中小学生“传统文化育人”需求;白红梅、韩萍《新时代民族地区中小学文化传承与交融创新路径探究》从地方特色资源与课程开发角度进行了研究。

总体来看,中小学优秀传统文化育人教育模式的开发研究较少,也反映出当前中小学“传统文化育人”方面存在短板,故实践小组希望通过本论文提出新的优化路径和策略。

二、项目开展与实施

(一)实践目标

在贯彻“教育强国”核心理念、扎根中华优秀传统文化基础上,吸纳“五育融合”“家—校—社”协同育人等先进教育理念,提出以“教育强国”为核心的“五环七步”中小学优秀传统文化教育模式。并听取华东师范大学“国家百千万人才工程”专家意见,开发具有曲阜特色的中小学优秀传统文化教学课程,借助B站、长江雨课堂、超星尔雅等学习软件,形成教学理念、教学步骤与教学课程“三教一体”的学习平台。

(二)项目开展具体形况

1.前期深度调研

项目初期,实践小组通过广泛梳理济宁各地区学校文化、各年级传统文化课程内容、各班级文化的相关报道,结合学界当前研究结果,明确以“‘教育强国’背景下中小学传统文化教育现状”为主题,以济宁学院附属中学、孔子中学、曲阜东方学校为调研对象展开实地调研。期间,实践小组采用问卷调查和实地走访相结合的方式展开调研,问卷覆盖范围3500余人,实际走访达300余人次。

结合调研分析,实践小组意识到当前优秀传统文化育人方面的“五育融合”变革不充分,评价指标具有单一性,过度重视“智育”成绩,同时缺乏过程性评价指标;课程方案呈现封闭化,集中于传统课堂教学,课程内容与本地文化契合度低;实践检验渠道单调,活动实施形式单一,缺乏多样化的实践检验方法。

在此基础上,实践小组将曲阜东方学校作为项目深入实践对象,以期了解中小学生在“教育强国”背景下中小学传统文化教育的现状,为进一步分析当前传统文化教育模式存在的问题和优化路径提供依据。

2.教育模式开发与构建

针对以上所提及的变革不充分问题,实践小组自觉使用“融合意识”,做到你中有我、我中有你,彼此渗透[1]。以学生为中心,借助“家—校—社”多方教育资源,期以实现评价指标多元化、课程方案特色化以及实践检验全面化。由此,提出“五环七步”教育模式。

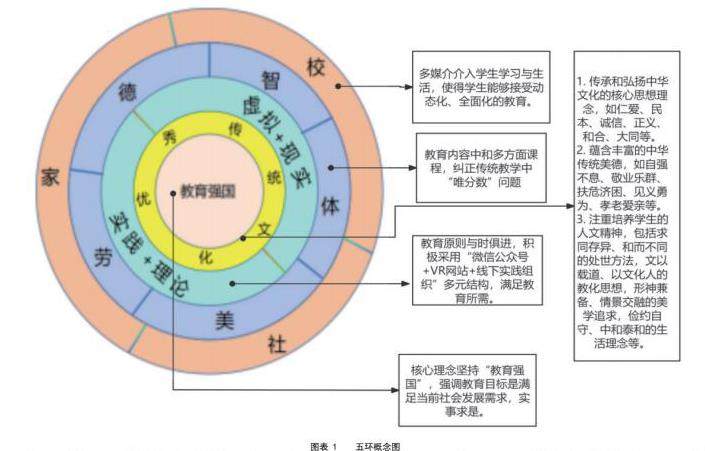

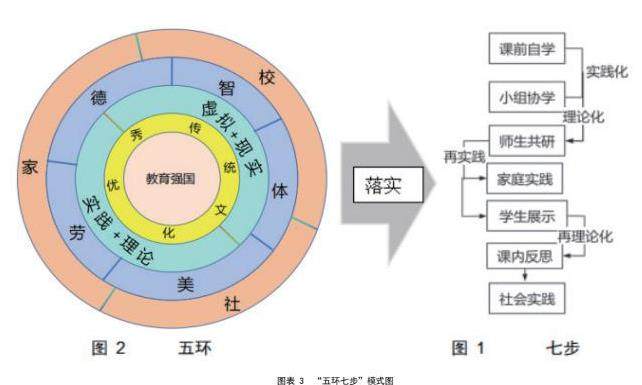

“五环”,即以“教育强国”为核心的第一环,构成内在驱动力;以“中华优秀传统文化”为教育资源的第二环;以“虚拟+现实”“理论+实践”为教育原则的第三环;以“德智体美劳”五育融合为教育内容的第四环;以“家—校—社”协同育人为教育媒介的第五环。各个环节相互联系、相互支持。教育强国是核心驱动力,为整个模式提供目标导向;中华优秀传统文化和教育原则为教育提供了丰富的资源和方法论;德智体美劳五育融合和教育媒介确保了教育的全面性和实施途径。整体而言,“五环”教学模式建构了一种以人为本、注重内涵、追求创新的教育体系。

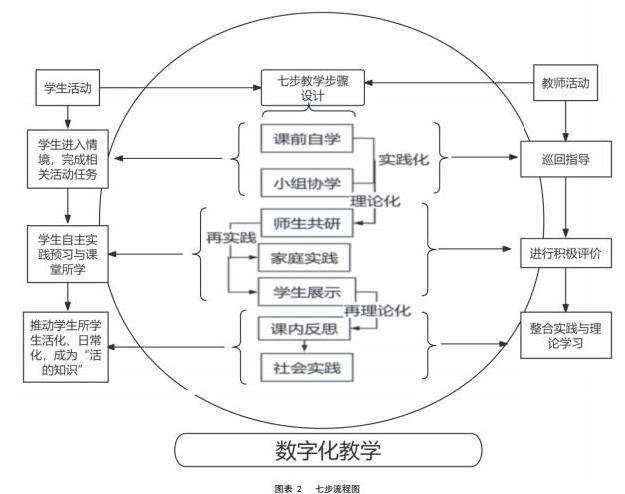

“七步”,即课前自习、小组协作、师生共研、家庭实践、课堂展示、课堂反思以及社会实践等七个教学步骤。“七步”是对“五环”教育模式的具体落实,是按照“五环”教育模式形成的教学范式。

由此,在实际教学实践中建构起“五环”教育理念与“七步”教学步骤融合的具体路径。

3.曲阜市特色课程开发与实践

曲阜市内文化资源众多,例如儒家文化盛地三孔(孔府、孔庙、孔林)景区、孔子博物馆、鲁国故城大遗址、颜庙,以及中国华侨国际文化交流基地尼山圣境,再言其本身孕育的梁祝爱情起源地,具有悠久历史的祭孔大典、孔府菜、楷木雕[2]。借前人之智,铸今时之新,在这片广阔沃土上,实践小组以曲阜东方学习为教育模式实践地,结合该学校各班级每周一次的地方课、综合课开发特色课程,旨在弘扬以儒家文化在内的中华优秀传统文化,培养德智体美劳全面发展的中小学生。

从宏观层面上,课程内容的设计由易到难,由简到繁,呈现螺旋上升的状态。以沉浸式学习情境为基础,重在将学生带入到情境中,激发学生主动学习;以实地游览为重要支持,活动环境和资源支持学生进行研学活动,教师和文物讲解共同帮助学生解决遇到的问题;以课程反馈为调节机制,及时反馈学生在学习中的情况,以便教师及时调节;以评价活动为助推器,鼓励学生分享、交流,激励学生进行更深入的学习。

本项目借助师范生实习机会与学校达成合作,充分利用校内地方课程,完成文化宣讲或文化展演活动,并积极通过学校公众号宣传,扩大影响范围。针对假期时间,招募大学生志愿者教师、讲解员,开展校外研学游活动,对于低年级学生鼓励家长陪同参观,增强亲子体验。

就目前状况来看,学校、家庭、社会三者处于一种较为割裂的关系,要想达成“三教合力”的目标,就必须平衡三者之间的关系[3]。教学实践过程中,实践小组积极收集学校工作人员及学生想法和建议,群策群力,在各班级学队建设、班级文化建设、班级学科特色活动规划的基础上设计出“班级公众号+校园公众号”微信公众号矩阵。通过班级公众号搭建班级内多方交流平台,这一平台方便实现资源公开共享,家长可以通过浏览公众号内容了解学生的基本课程情况、课外实践情况、兴趣社团参与情况等等。依托校园公众号实现数字化教育理念的多方变革,逐步推进数字化教育超越多媒体教学,引导家长、学生以及老师主动尝试微信公众号等新媒介、新渠道。同时提供留言箱板块,以便于广纳有利于特色教学的教学建议,促进学校“家课堂”活动的开展。

(三)当前成就

1.2024年7月至今,特色课程已成功开办4期,其中每期时间持续为两个月。参与此项目的大学生志愿者教师达180余人,累计举办特色活动50余次,参与课程中小学生人数达2400余人次,各平台总浏览量达7500余人次,辐射范围广,受到学生、家长、学校一致好评。

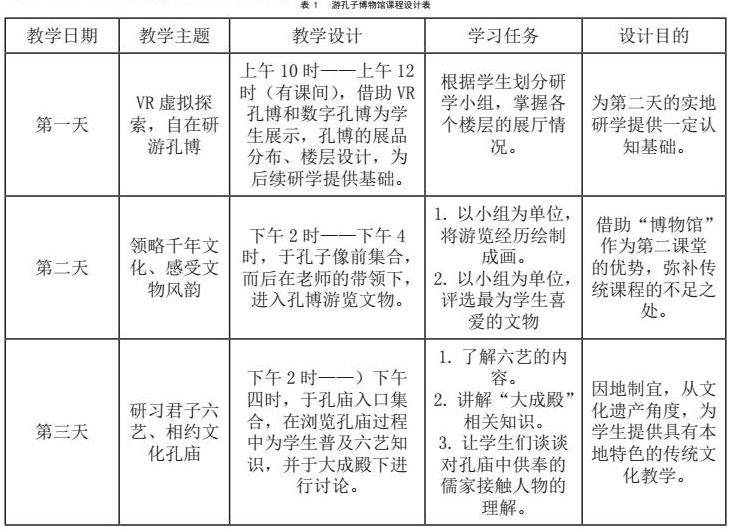

2.组织当地大学生开展“‘传统文化进校园’之孔子博物馆游学活动”,实地调研孔子博物馆作为具体社会资源的教学价值,同时考察了孔子博物馆数字化教育资源的运用情况,在此基础上依托曲阜本地优秀传统文化,因地制宜建构“第二课堂”教育课程,开拓了“七步”具体实践的实践视野,为学生提供了新的社会实践选择。

3.组织成立“爱学习”创新创业小队,并于鲁城街道杏坛社区开展社区调研,探索家庭与学生、家庭与社会之间的教育融合进路,更好实现家校社协同育人。

三、项目开展意义

(一)对于项目本身而言,本项目以“教育强国”为核心驱动力,借助“多环交融、多步协同”克服传统教育中对单一方面的过度侧重,通过组织“传统文化知多少”“传统文化进校园”“诗礼传人”“孔搏研学游”等活动,加强了多方互动,增强了家、校、社三方协作的积极性,有效化解了家校社协同育人的运行阻力,呈现出多方携手共育的良好效果。

(二)对于中小学生而言,此次活动帮助学生开设富有特色、极具趣味的以地方传统文化为依托的地方文化课程,有助于激发学生学习兴趣,在寓教于乐中感悟传统文化之博大精深,加入到自主宣传传统文化的行列中去。发展学生核心素养的前提是坚持以马克思主义为指导,本项目充分发挥以文育人的作用,深入践行社会主义核心价值观,帮助学生树立正确价值导向[4]。一节节开放性、多元化的课堂不以“分数”为唯一评价标准,多元评价机制、适时奖励机制,大大帮助学生树立自信心,养成勤思考、爱动脑的好习惯,提升学生核心素养,促进其全面发展。

(三)对于大学生教师而言,借助师范生实习机会开展此次校内实践,有助于帮助培养师范生教学设计、课堂管理、师生互动等教学技能,培养职业道德和职业态度,提高自身责任感、使命感和教师职业素养。同时,在观摩学习特色课程示范课时,能够帮助大学生教师理解教学过程的复杂性和多样性,从而形成自己的多样化风格。

(四)曲阜特色课程的开发与设立一方面使得传统文化得以深入挖掘,加强了对于地方优秀传统文化的宣传力度,辐射面广,涉及年龄段全;另一方面使广泛的文化通过具体课例展现出来,精益求精,丰富了教学实践,为今后研学课程、地方课程、综合性课程提供了指导性意见。

四、项目未来展望

习近平总书记在二十届中央政治局第五次集体学习时旗帜鲜明地指出“建设教育强国,基点在基础教育。基础教育搞得越扎实,教育强国步伐就越稳、后劲就越足。”本项目将一以贯之践行“教育强国”战略,一以贯之紧贴“传统文化”与“五育融合”政策背景,一以贯之紧抓基础教育。

(一)立足当地优秀传统文化,协助培养学生的核心素养,促进课堂教学质量发展。结合当地文化优势进行对中小学生传统文化推广教育,弥补应试教育下中小学生的传统文化知识空缺。在传统文化知识的传授与实践过程中,实践小组注重启发式教学,引导学生主动探究、自觉传承。例如,在教学过程中,实践小组将孔孟文化的“仁、义、礼、智、信”五常与梁祝爱情的忠贞不渝相结合,引导学生从中汲取道德养分,培养良好的品德修养。教师以启发式教学方法激发学生兴趣,引导学生自主探究优秀传统文化的历史渊源、文化内涵和价值意义。通过深入浅出的讲解,使学生系统地掌握优秀传统文化的基本知识,为后续实践奠定基础。

(二)结合线下实践活动,如民俗文化考察、经典诵读等,让学生在动手动脑的过程中,领略文化的魅力,培养对传统文化的热爱。

(三)充分利用互联网技术,搭建丰富多样的线上教育资源平台,其中包括图文并茂的课件、生动有趣的短视频、音频讲解等,让学生在课堂之外可以自主选择学习内容,满足不同学生的个性化需求。同时,提供与优秀传统文化相关的拓展阅读材料,拓宽学生视野,丰富知识体系。

五、结语

以“教育强国”为核心的“五环七步”中小学优秀传统文化教育模式坚持学生中心、一体化教学思想,实现了家校社三方共同呵护学生全面发展,符合当下教育热点,是坚持和发展中华优秀传统文化的可靠模式。今后,实践小组成员将继续肩负起弘扬中华优秀传统文化的责任,影响更多人积极进行教学实践,不断反思总结,为培养中国特色社会主义“德智体美劳”兼具的时代新人,为实现中华民族伟大复兴而奋斗!

参考文献:

[1]李政涛,文娟.“五育融合”与新时代“教育新体系”的构建 [J]. 中国电化教育, 2020,(03):7-16.

[2]林崇德.构建中国化的学生发展核心素养[J].北京师范大学学报(社会科学版),2017,(01):66-73.

[3]郎咸国.儒家文化资源与曲阜研学旅游发展研究[D].曲阜师范大学,2017.

[4]吴遵民.“五育”并举背景下劳动教育新视野——基于“三教融合”的视角[J].现代远距离教育,2020,(02): 3-9

作者简介:范竞文,(2004.9.29)女,汉族,山东泰安人,济宁学院本科在读,研究方向:汉语言文学

通讯作者:张甜,(1992.11.1)女,汉族,山东济宁人,济宁学院,讲师,硕士,研究方向:教育学

基金课题:济宁学院省级大学生创新创业训练计划项目“以“教育强国”为核心的“五环七步”中小学优秀传统文化教育模式的建构与实践”(S202410454020)

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号