- 收藏

- 加入书签

北斗系统在长输油气管道泄漏监测上应用

摘要:我国已经完成北斗全球卫星定位系统建设。北斗系统应用于油气管道泄漏监测,建立独立自主的时间基础数据和应急通信系统,能够从根本上保障我国能源信息安全。本文基于动态压力传感器的多元数据智能监测定位技术,提出了北斗对北斗授时/守时、短报文卫星通信的应用模式,提出了窄带应急通信下的系统监测技术途径,以及保证系统时间守时时间方法和实现路径。

关键词:油气管道;泄漏监测;北斗授时;北斗卫星通信;卫星守时

Abstract: China has completed the construction of the Beidou Global Satellite Positioning System. The application of Beidou system in oil and gas pipeline leakage monitoring and the establishment of an independent time based data and emergency communication system can fundamentally ensure the security of China’s energy information. This article proposes the application mode of BeiDou for BeiDou timing/punctuality, short message satellite communication based on the dynamic pressure sensor’s multi data intelligent monitoring and positioning technology. It also proposes the system monitoring technology approach under narrowband emergency communication, as well as the method and implementation path to ensure system time punctuality.

Keywords: oil and gas pipeline leakage monitoring Beidou timing Beidou satellite communication satellite punctuality

国内外对长输管道泄漏监测已经进行了几十年的研究,监测方法也多种多样。对于卫星系统应用主要以国外GPS为主,也主要集中在授时领域。本文重点对我国北斗技术在管道泄漏监测上的应用进行研究,重点从提升系统授时可靠性和卫星通信应急应用两个方面进行了研究,提出了应用技术路径和关键技术。

1管道泄漏监测系统对北斗应用需求

1.1泄漏监测系统现状

长输油气管道的特点为点多线长且多数为埋地管道。由于使用环境恶劣,随着服役时间不断增长,腐蚀、地形沉降、重压、机械施工及人为破坏等因素都能使管道出现损伤,甚至泄漏[1]。

国内外对长输管道泄漏监测进行了几十年的研究,方法多样。主要分为2类:直接检漏和间接检漏。直接检漏法是利用探测器直接检、测管道外的泄漏物判断泄漏;间接检漏法是通过监测管道的运行参数(如压力、流量、温度等) 估计泄漏[1]。目前可以应用于输油管道的泄漏检测方法主要有质量/体积平衡法、应用统计法、负压波法、瞬态模拟法、分布式光纤法和音波法等。

在众多的泄漏检测方法中,可大致分为管道外部环境检测、管壁状况检测以及管道内部流体状态检测3类。基于负压波法的泄漏诊断系统因其安装简单、信号获取方便、成本低、精度高、维护容易、适用广泛等优点,被大规模使用。[2]对卫星导航系统的应用,有在负压波的基础上采用GPS时间标签法。该方法采用GPS同步时间脉冲信号即授时信号,强化各子站传感器数据采集的信号同步关系,通过采样频率与时间标签的换算,分别确定管道泄漏点上游和下游的泄漏负压波的速度,然后利用泄漏点上下游检测到的泄漏特征信号的时间标签差,确定管道泄漏的位置[3]。

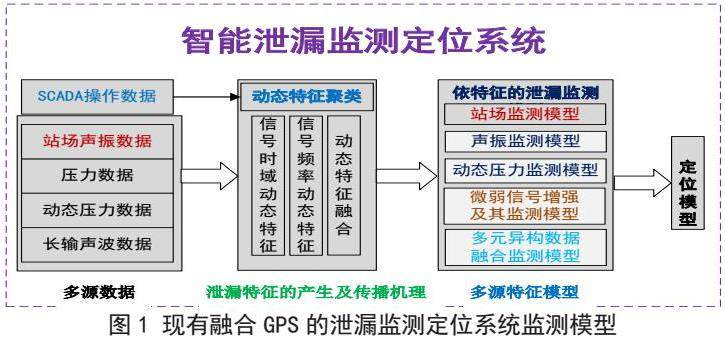

该系统以天然气管道动态压力传感器为基础数据,在不同的管道监测面上安装传感器,传感器数据与北斗卫星授时和守时数据融合,并与油气管线现有的数据采集与监视控制系统(简称SCADA)采集到的其他传感器数据,形成多元异构异步的管道本体健康管理模型提供基础参数,通过北斗卫星授时和守时数据行程数据同步,以此为基础计算判断诊断管道的泄漏位置,实现微弱天然气泄漏信号的检测,提高泄漏监测系统的灵敏度和稳定性。

基于动态压力传感器的多元数据智能监测定位系统监测模型如下:

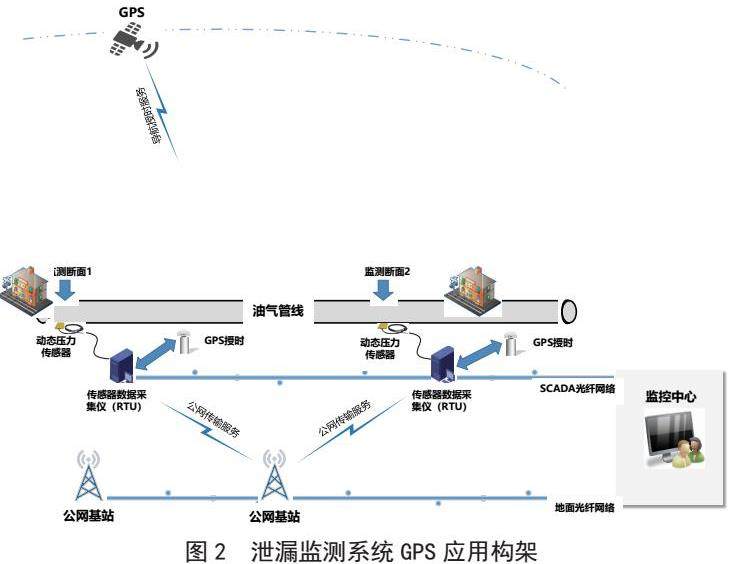

原有的泄漏监测系统对卫星导航系统的应用,主要采用美国GPS全球卫星导航系统的授时功能。每个监测断面的数据采集设备(RTU)采集GPS卫星授时数据,与传感器数据融合后,通过4G公网或者光纤有线网络传输到监测平台。监控中心收到各子站数据采集设备(RTU)数据后,以GPS授时数据为标签,实现多元传感器数据精准同步,再经过系统建模分析后,完成管道泄漏点定位。

系统基于GPS授时的架构,存在自主可控能力不强的固有缺点。一旦GPS授时失灵,定位系统将失效,对于国家能源安全来讲,存在巨大隐患。目前我国已经完整了北斗系统全球组网,并稳定运行。北斗卫星导航系统也具有授时功能,系统授时精度20ns,与美国GPS全球卫星导航系统能力相当。为此,研究了用北斗代替GPS的可行性和替代方案。

同时,为了增强系统的健壮性,同时研究了北斗卫星守时、北斗卫星通信技术融入泄露监测系统,以使得系统在在卫星失效、通信失效的情况下,系统仍然保持一定的泄露定位能力。

1.2北斗系统发展现状

北斗卫星导航系统(简称北斗系统)是中国着眼于国家安全和经济社会发展需要,自主建设运行的全球卫星导航系统,是为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务的国家重要时空基础设施。2020年,建成北斗三号系统,向全球提供服务。2035年前还将建设完善更加泛在、更加融合、更加智能的综合时空体系。

北斗系统向全球用户提供定位导航授时、国际搜救、全球短报文通信等三种全球服务;向亚太地区提供区域短报文通信、星基增强、精密单点定位、地基增强等四种区域服务。通过30颗卫星,免费向全球用户提供服务,全球范围水平定位精度优于9米、垂直定位精度优于10米,测速精度优于0.2米/秒、授时精度优于20纳秒。

1.3北斗系统应用方向

为进一步提升系统运行的安全性与稳定性,将基于动态压力传感器的智能监测定位系统中的GPS应用提升改进为到北斗系统。北斗系统应用能力提升,可在两个方面进行研究和展开:

1)研究GPS单星座授时,改进提升为兼容北斗三号系统、GPS、格洛纳斯的多星座授时,授时精度不变,避免国外GPS单一星座出现问题的情况下,系统仍然能够稳定运行;同时研究在北斗卫星授时的基础上增加北斗守时功能,即卫星信号丢失时,在24小时内仍然保持一定的时间精度,模型算法进一步兼容卫星守时下的泄漏判断分析能力,从而进一步增强系统健壮性;

2)在4G公网和光纤有线通信基础上,研究引入北斗卫星通信作为现有通信系统的补充,作为现有系统的应急通信手段;同时,解决监测系统实时传感器大数据量下与北斗窄带通信之间的矛盾,通过数据压缩、模型算法分段取样分析进行融合,进一步增强系统在异常状态下的工作能力。

2 北斗系统在管道泄漏监测上的应用

2.1应用技术构架

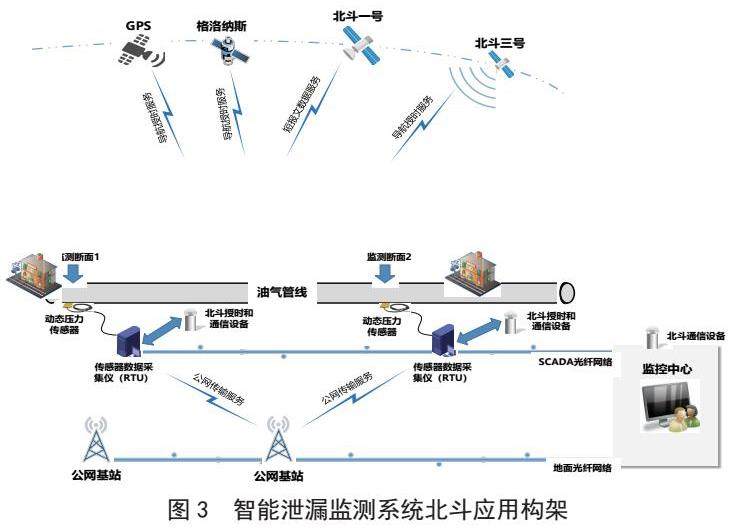

基于动态压力传感器的智能泄漏监测定位系统应用北斗后系统构架如图3所示。

各个监测断面的传感器种类多样,传感器数据采集仪将传感器和卫星授时数据进行融合,融合后,通过SCADA、地面公网或北斗一号通信系统与监控中心进行通信。传输链路数据传输时间延迟不同,导致监控中心收到的数据是不同步的。

为此,监控中心接收到各子站监测断面的传感器数据后,首先按照卫星时间数据进行数据同步,形成整条油气管线统一时刻下的管线状态数据,通过专用算法计算泄露位置。

2.2 北斗授时技术应用

各监测断面的传感器数据采集仪应用北斗系统,一方面从系统时间标签上增加了授时数据星座来源,以北斗授时为主,满足多星座联合下授时和单北斗授时两种工作能力,另一方面,在北斗卫星授时的基础上,增加了北斗卫星守时功能,即北斗卫星信号丢失或者所有卫星信号都丢失时,采集仪的时间生成单元在24小时内仍然保持一定的时间精度,即在各种条件下卫星星座不正常工作时,系统仍然能够维持一定的泄漏监测的定位精度。

目前卫星守时精度,经过24小时驯服后误差小于100us。对于一般的数据采集系统而言,泄漏监测对采集系统的主要指标是要求采样速度至少应该达到100ms一次。为了提高定位精度,应该实现各数据采集站时钟同步,即采集卫星时钟数据,给采集数据加上时间标签。

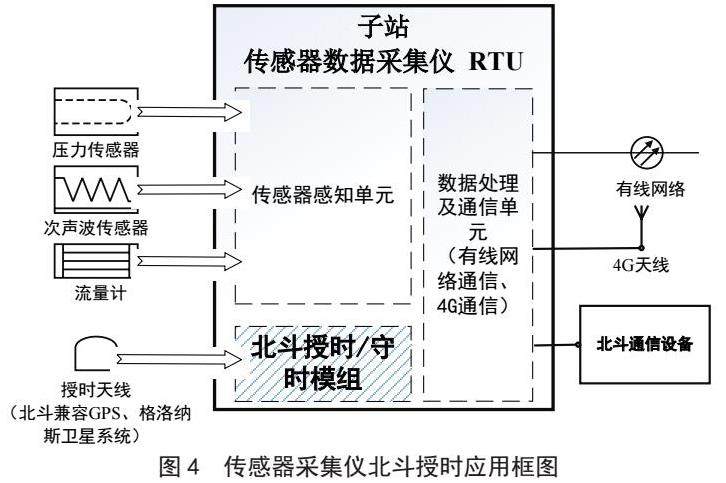

各个监测断面传感器数据采集仪北斗授时/守时采用模组的应用框图如图4所示。采集仪北斗授时/守时采用模组方式,用国产化芯片,以“镶嵌”方式直插在数据采集板卡上。随着北斗芯片性能的逐渐提升,该方式便于升级更换北斗授时/守时模组,满足系统北斗系统和泄漏监测系统使用要求。

■国产化北斗授时/守时模组的性能指标如下:

■支持北斗、兼容GPS或者GLONASS

■秒脉冲接口:1路LVTTL(3.3V)电平秒脉冲,脉冲极性可调,脉宽宽度可调。

■输出秒脉冲(PPS)信号精度:≤20ns(RMS标准差);

■定位时间:冷启动≤32s,热启动≤1s;

■守时精度:优于100us/24H,即卫星信号丢失情况下的授时精度

■驯服时间:4H以上;

■数据更新频率:1Hz;

■工作环境温度:-40℃至+85℃。

2.2 北斗卫星通信技术应用

除了上述以北斗授时/守时数据为基础,完成油气管线各个子站监测断面压力等多元数据精准同步外,还需要将各个数据集中发送到监控中心或者其他设备上进行各断面数据的比对分析。因此,通信系统在管线泄漏监测系统各子站监测断面数据的对比分析方面起到关键作用,同时也是目前测漏系统中故障率较高环节之一。常用的通信方式有:SCADA光纤有线网、4G公网等,一般可根据现有条件优选。

考虑未来无人区的通信需求,以及可能发生的人为因素导致的地面光纤破坏等事件对长输油气管道泄漏监测系统造成的潜在通信破坏,为保证系统的可靠性,本系统尝试引入北斗卫星通信技术,利用北斗卫星通信功能,验证基于动态压力传感器的智能泄漏监测定位系统在窄带通信模式下的系统泄漏定位能力。

北斗卫星通信采用短报文模式,通信带宽较小,但基于动态压力传感器的多元数据实时数据量较大,该种模式需要对传感器数据进行数据压缩,同时也需要验证长时间窄带通信模式下,泄漏监测定位系统对数据取样时长的需求,变连续实时监测为应急模式下的间隔取样模式监测 “定时取样”监测管道泄漏情况。

北斗通信设备主要利用北斗三号的RDSS子系统通信链路及短报文通信功能实现数据的发送和接收,可包括通信主机和天线两部分,如图5所示。天线为收发一体天线,室外单元,置于每个站场(阀室)符合安装要求且能够满足电缆布设的位置。

北斗通信设备主要功能如下:

■接收RTU数据通过北斗卫星传输给监测平台,同时接收监测平台发送的控制信号并转发给RTU,完成信息双向传输,北斗实现东经70~145°,北纬5~55°区域内的卫星通信功能;

■北斗通信主机对RTU数据按照一定的算法进行数据压缩,压缩的数据时长满足系统“定时取样”时间长度需求,满足最基本的泄漏定位功能;压缩后的数据按照北斗系统要求,以分钟为频次进行数据传输;同时通信主机采用双卡或者四卡传输模式,实现30秒或者15秒的数据传输,加快数据传输频次,增大数据传输带宽。

3 高精度卫星授时和守时技术

北斗导航系统是由中国独立自主建设和运营的全球卫星导航系统,它由一组卫星和地面控制系统组成。目前,北斗卫星授时服务已经在全国范围内得到广泛应用。北斗卫星系统通过卫星之间的通信和地面控制系统的指令,将精确的时间信息传输到用户终端,以满足各个领域对准确时间的需求。

北斗卫星授时是通过北斗卫星系统中部署的卫星与接收器之间的通信来传输时间信息。北斗卫星系统中的卫星通过精密的原子钟来维护准确的时间,并将其实时传输到地面控制系统。地面控制系统将准确的时间信息编码并发送到卫星上。当用户终端接收到卫星发来的信号时,可以通过解码获取准确的时间信息。

在地面终端中,采用多星座兼容技术,用户终端可以同时接收多个星座多颗卫星的信号,既可以接收北斗卫星星座多颗卫星信号,也可以接收GPS、格洛纳斯等星座的多颗卫星信号,通过计算这些卫星信号的传播时间和位置信息,来确定自身的位置和时间。用户终端可以在北斗单星座下获取准确的时间信息,也可以在多星座下获取准确的时间信息。

高精度守时技术是时频领域的一项关键技术。当前行业的守时算法主要有:

1)无补偿,靠晶振或恒温晶振自身能力守时;

2)采用温度补偿晶振,提高晶振的温度特性;

3)简单的老化学习,进行老化补偿;

4)通过高低温试验测试出晶振的温度特性,存储到晶振内部,供用户守时阶段进行补偿;

5)采用驯服状态下对晶振或恒温晶振的温度和老化学习,进行精准的补偿。

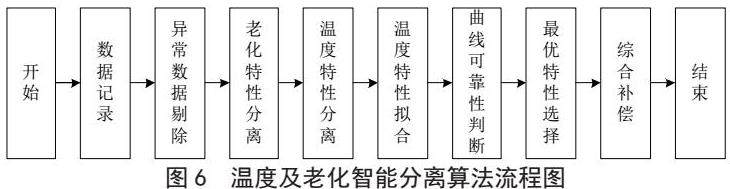

为提升守时精度,研究采用“温度及老化智能分离算法”,对恒温晶振进行智能补偿,实现系统在恒温晶振守时下的高精度守时功能,确保系统有较高的守时指标和较好的一致性,保证各个监测断面的数据采集仪时间精度指标一致。同时尽量确保采集仪工作在室内,且保证温度尽量相同。

具体研究过程如下:

1)明晰恒温晶振的原理、构造和物理特性,能够更好的利用和发挥其特性;

2)对频跳和参考的抖动漂移进行智能识别并滤除;

3)采用钟源温度和老化特性智能分离技术,将温度和老化特性自动分离,实现精准补偿;

4)根据驯服过程的历史数据,对钟源进行评估,在守时期间根据评估结果按权重进行综合,保证守时高精度和守时指标一致性;

5)对学习结果进行保存,不断积累历史数据,在设备的整个生命周期内,不断学习并修正,提高学习效果;

采用恒温晶振守时技术,提高系统守时一致性。

影响高精度守时的主要因素是频率源的温度特性和老化特性,本系统采用的“温度及老化智能分离算法”技术,自动分离出温度和老化特性,并采用多次曲线拟合的方式,分别拟合出老化和温度特性曲线,在守时过程中,自动分开补偿,实现高精度的守时。

“温度及老化智能分离算法”流程如图6所示。

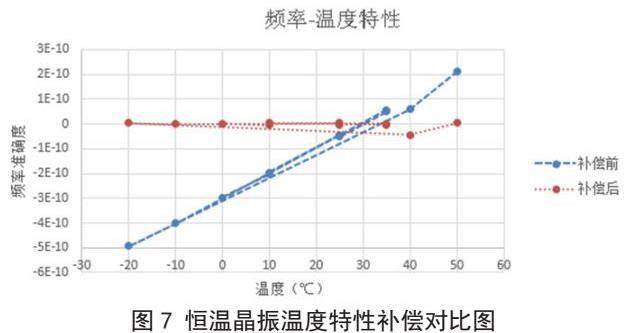

为提高恒温晶振温度特性,采用“温度及老化智能分离算法”技术,在驯服期间自动分离恒温晶振的老化和温度特性,在守时期间根据学习的结果进行智能补偿。如图7所示,智能补偿将恒温晶振的温度稳定度由7E-10提高到5E-12,提高了两个量级,实际恒温晶振使用中,将恒温晶振安装在机箱内部,采用外部温控措施,正常工作后,使恒温晶振温度变化尽量小,进一步提高恒温晶振在守时期间的稳定度,改善守时性能。

通过长时间、多次的驯服守时测试发现,每个恒温晶振特性都不一样,如果不对恒温晶振进行优化补偿,恒温晶振会有较大的守时离散性。通过采用以上“温度及老化智能分离算法及联合守时”技术,并经过多次试验实测,可实现具有较高一致性的守时指标性能:

1)同步0.5小时,守时24小时,守时指标在≤70us;

2)同步6小时,守时24小时,守时指标在≤25us。

4 大数据量下卫星窄带通信技术

4.1泄漏监测对数据通信容量需求

动态压力传感器等多元数据数据量约为每秒1826Byte,而北斗三号通信系统单卡数据通信容量约为每分钟120汉字即240字节,采用四卡工作模式,每秒传输速率约为16Byte。为此传输带宽和传输数据容量之间存在巨大差距,需要实时的压缩倍率为114倍。

在应急模式下,智能泄漏监测定位系统,需要60秒钟时长数据即可完成泄漏一次定位,采用“定时取样”模式,以1小时间隔取样一次能够进行泄漏定位的60秒时长数据,即可大大降低数据压缩压力,且可“定时”判断管线是否存在泄漏情形,以及大致的泄漏位置,位置定位精度需进一步进行现场测试。

为此,平衡数据压缩倍率以及取样时间间隔是验证系统应急能力的两个关键指标。

首要需要解决的动态压力传感器等物联网数据的数据压缩问题。

4.2 关键技术解决路径

对于传感器等物联网数据压缩方法有很多种,尤其是在无线传感器网络 WSN(WirelessSensorNetwork),国内外进行了诸多研究。

杜淑颖,丁世飞等进行了“传感器网络中基于分布式压缩的数据聚合方法”研究。该研究针对基于压缩数据采集的数据聚合需要高效的路由转发树协议,提出了一种新型高效节能的分布式压缩数据收集方法。仿真实验结果表明,相比传统的压缩数据收集方法,新方法的复杂性较低并且开销降低近50% 。

张娜等进行了“基于遗传压缩感知的无线传感器网络数据压缩方法”研究。该研究考虑到无线传感器网络通信带宽、计算能力等,不适合大规模数据传输,同时存在数据冗余,需要进行数据压缩处理,提出一种新的基于遗传算法的压缩感知 CS(CompressiveSensing)重构方法,应用于无线传感器网络数据压缩中。通过实验仿真证明,从压缩比、节点平均能耗、网络生存时间和网络时四个方面,与 DCCM 算法及 CCS算法的 WSNs数据压缩算法进行比较,提出的算法具有较高的压缩比,提高了采集数据的重构精度,降低了数据冗余度和网络通信量 ,提高了网络效率。

张瑞瑞等进行了“基于分段线性回归的传感器网络数据压缩传输方法研究”。该研究针对多参数传感器网络,通过提取基准参数数据集,并分段构建线性回归方程的方法,设计了一种适合多参数、较大数据量传感器网络网内数据的压缩传输算法。

数据传输是无线传感器网络中的主要能量消耗环节。就目前的研究来看,按照工作原理的不同,无线传感器网络的数据压缩算法主要有基于数据传输特性和封包结构的压缩算法和基于节点间数据相关性的压缩算法两大类。

考虑基于动态压力传感器的智能泄漏监测定位系统的传感器特性,本系统综合以上技术特点,结合本项目硬件平台能力以及实际应用环境,提出要基于动态参数基准的方式进行实现,即划分传感器正常和异常的数值范围,确定变化的基准值,以基准值为参考,基准值+变化值的方式,某段时间传输一次标准值,传输多次变化值的方式进行数据压缩。压缩的数据包括时间数据、传感器数据等,对于现行变化的,传输线性数据值。

5 结束语

基于动态压力传感器的多元数据智能泄漏监测定位系统,引入北斗系统,能够加强我国能源运输的基础信息安全,同时也提出了针对北斗窄带数据应用模式下,对泄漏监测定位的下一步研究方向,满足我国油气管线监测应急的使用能力。

参考文献:

[1] 浅谈油气管道运输中的工艺设备与自动化控制[J]. 刘振宇.中国设备工程,2022(11)

[2]基于φ-OTDR的分布式光纤管道泄漏监测系统研究[J]. 赵亚丽.机电信息,2022(05)

[3]北斗融合创新应用的价值思考[J]. 李申阳.卫星应用,2023(04)

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号