- 收藏

- 加入书签

软土富水地层地铁车站出入口顶管法施工技术研究

摘要:地铁车站出入口采用常规的围护结构支撑体系+明挖法结构跨路施工,存在道路导改及管线迁改协调难度大,现场施工环境影响大等一系列问题。采用矩形顶管施工工艺,对地面交通基本无影响。顶管法施工相对明挖法施工,具有道路交通影响小、节约前期管线迁改、道路导改的工期及费用,同时顶管法相对明挖法也具有施工工期快和环境影响小的优点。

关键词:出入口;顶管法;软土富水;浅覆土

一、工程背景

1.1 工程概况

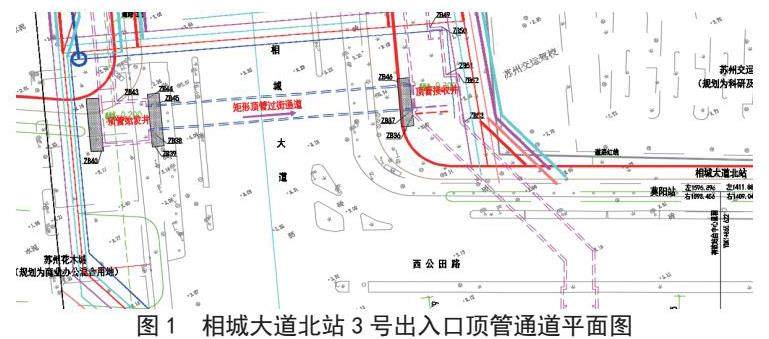

苏州地铁7号线相城大道北站苏州市轨道交通7号线工程相城大道北站3号出入口通道下穿相城大道,过街段采用顶管法施工。相城大道西侧为顶管始发井,东侧为顶管接收井,均采用明挖法施工。

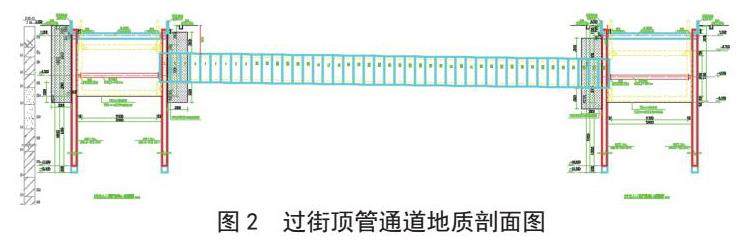

3号出入口顶管通道全长66m,下穿相城大道,顶管掘进为由西向东1.37%的下坡,顶管管片顶埋深4.06m~4.83m,主要穿越②y淤泥质粘土、③1粉质粘土、③2粉质粘土、③3含粘性粉土,管片截面尺寸为6900mm×4200mm×1500mm,管节壁厚450mm,混凝土等级为C50P8,共44节,标准长度1.5m。顶管结构全部采用预制矩形钢筋混凝土管节,管节接口采用“F”型承插式。顶管通道施工平面布置图如图1所示。

1.2 地质条件

1.2.1 工程地质条件

根据地勘资料显示,本场区无重大不良地质作用,顶管通道主要穿越②y淤泥质粘土、③1粉质粘土、③2粉质粘土、③3含粘性粉土。顶管段管节顶覆土4.06m~4.83mm。

顶管通道主要穿越土层:⑤/1粉质黏土层、⑥/1粘质粉土层。

1.2.2 水文地质条件

(1)地表水

根据地下水埋藏条件,本站点范围地下水主要为潜水、微承压水。

(2)潜水

潜水稳定埋深一般为1.10~3.10m,其绝对标高一般为1.66~-0.09m之间,初见水位与稳定水位埋深相当。

(3)微承压水

微承压水主要赋存于第③/3+④/2层及第⑤/2层粉性土中。第④/2层微承压水水位埋深为2.31~2.39m,水位绝对标高相应为0.38~0.30m(孔口标高为2.69m)。

二、重难点分析

本工程顶管施工需穿越相城大道,相城大道为城市主干道道路车流量大;顶管通道周边地下分布污水管、自来水管、燃气管、国防光缆及通信光缆等市政管线。矩形顶管尺寸为6900mm×4200mm截面大,穿越地层为淤泥质黏土、粉质黏土、粉质粉土、含粘性粉土等富水软土地层;且顶管穿越相城大道覆土厚度为4.06m~4.83m,属于浅覆土地下顶进施工,且地下水丰富等特点。顶管施工过程中如何控制掘进姿态及技术参数,保证下穿道路及管线的沉降变化在设计图纸及规范允许范围内是施工的重难点。

三、关键技术及研究

3.1 端头加固

顶管始发端头、接收端头地层采用∅800@650mm三重管搅拌桩进行加固,搅拌桩加固管节顶以上3m至管节底部以下3m范围,要求固结体土体无侧限抗压强度应≥0.8MPa,三轴搅拌桩采用42.5级的普通硅酸盐水泥,水灰比1.2~1.5; 搅拌桩试块28天龄期无侧限抗压强度要求不小于0.8MPa。且加固体渗透系数应小于0.1m/d;若达不到设计要求,应重新施作旋喷桩或采用注浆方式补充。

3.2 施工降水

根据设计图纸及现场水文情况,在顶管通道始发前,对始发、接收井端头加强区两侧分别打设降水井。在顶管始发、接收施工前至少提前15天进行抽水,将地下水位降至顶管底板以下1m,确保顶管机在始发、掘进、接收施工期间不受地下水影响导致涌水涌沙现象。

3.3 洞门密封装置安装

为了防止始发推进时泥土、地下水从土压平衡矩形顶管壳体和洞门的间隙处流失,以及土压平衡矩形顶管尾部通过洞门后触变减阻泥浆浆液的流失,在始发时需安装洞门临时密封装置。洞口采用双道密封钢压板+帘布橡胶板组合成的止水防护。

洞口止水装置安装在洞口设计预留钢环法兰上。由帘布橡胶止水板与翻板组成,安装误差<2mm。安装前须对帘布橡胶板上所开螺孔位置、尺寸进行复核,确保其与洞圈上预留螺孔位置一致。安装顺序自上而下进行。压板螺栓应可靠拧紧,使帘布橡胶板紧贴洞门,防止矩形顶管出洞后浆液泄漏。

3.4 后靠背安装

顶管机后靠背的设置是为了提供土压平衡矩形顶管推进时所需的反力,因此后靠自身的垂直度、与轴线的垂直度对顶进至关重要。为保证力的均匀传递,钢后靠根据实际顶进轴线放样安装时,在钢后靠与始发井内反力墙间预留一定的空隙,使用C30现浇素混凝土填充空隙,保证钢后靠与反力墙之间的间隙填充密实。确保顶管顶进中产生的反顶力能均匀分布在反力墙上。

3.5 顶管掘进施工参数设定

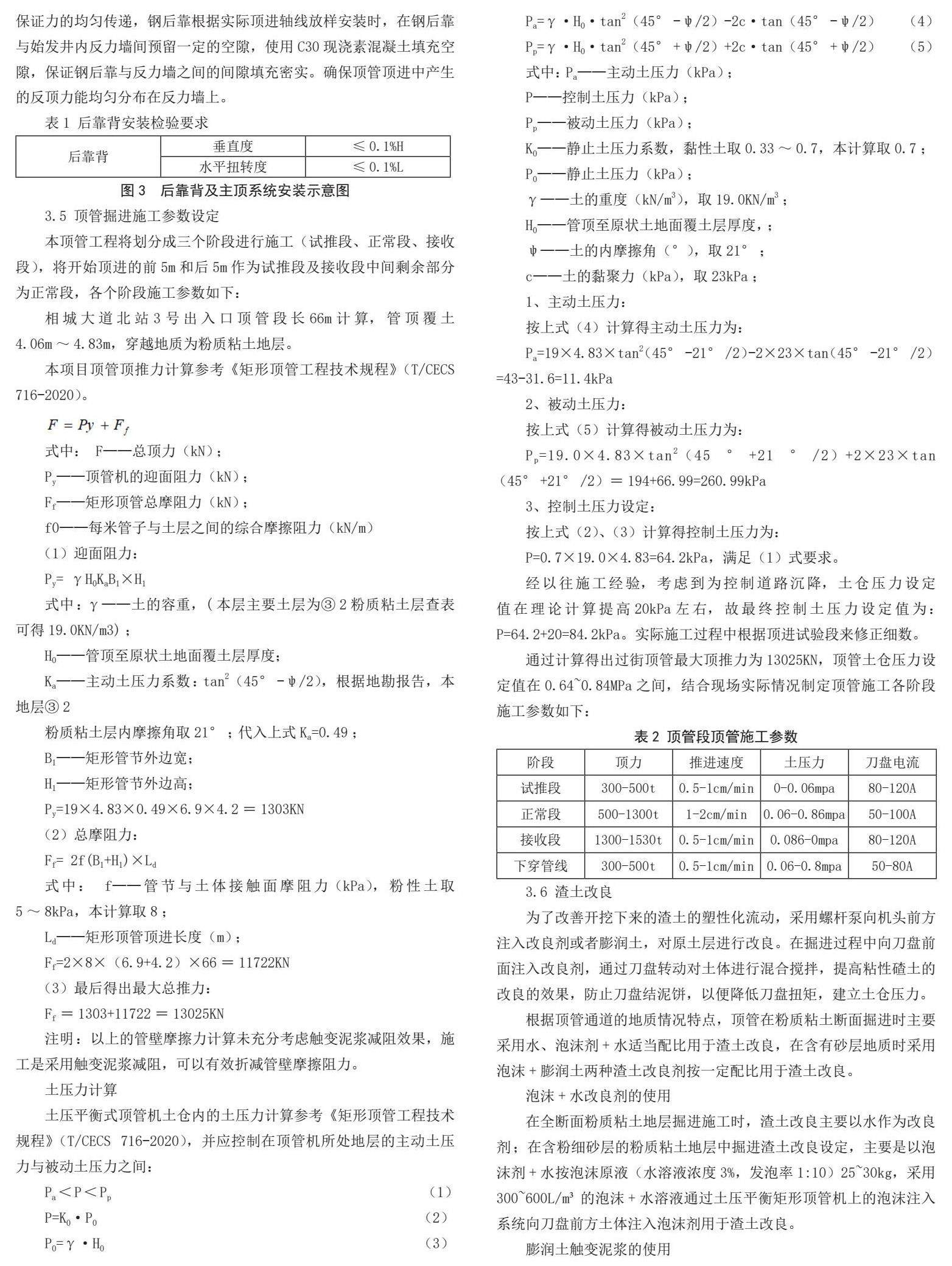

本顶管工程将划分成三个阶段进行施工(试推段、正常段、接收段),将开始顶进的前5m和后5m作为试推段及接收段中间剩余部分为正常段,各个阶段施工参数如下:

相城大道北站3号出入口顶管段长66m计算,管顶覆土4.06m~4.83m,穿越地质为粉质粘土地层。

本项目顶管顶推力计算参考《矩形顶管工程技术规程》(T/CECS 716-2020)。

3.6 渣土改良

为了改善开挖下来的渣土的塑性化流动,采用螺杆泵向机头前方注入改良剂或者膨润土,对原土层进行改良。在掘进过程中向刀盘前面注入改良剂,通过刀盘转动对土体进行混合搅拌,提高粘性碴土的改良的效果,防止刀盘结泥饼,以便降低刀盘扭矩,建立土仓压力。

根据顶管通道的地质情况特点,顶管在粉质粘土断面掘进时主要采用水、泡沫剂+水适当配比用于渣土改良,在含有砂层地质时采用泡沫+膨润土两种渣土改良剂按一定配比用于渣土改良。

泡沫+水改良剂的使用

在全断面粉质粘土地层掘进施工时,渣土改良主要以水作为改良剂;在含粉细砂层的粉质粘土地层中掘进渣土改良设定,主要是以泡沫剂+水按泡沫原液(水溶液浓度3%,发泡率1:10)25~30kg,采用300~600L/m³的泡沫+水溶液通过土压平衡矩形顶管机上的泡沫注入系统向刀盘前方土体注入泡沫剂用于渣土改良。

膨润土触变泥浆的使用

始发段掘进时要注意往刀盘前方加入足量的膨润土进行充分的渣土改良,并降低扭矩、减少刀盘刀具的磨损量。

掘进时,通过螺旋输送机反转向土仓内加粘土,使土仓内形成土压平衡;鹏润土泥浆需按要求不少于24小时进行膨化后方可使用。

3.7 止退措施

由于矩形顶管掘进机的断面较大,前端阻力大,实际施工中,即使管节顶进了较长距离,而每次拼装管节或加垫块时,主顶油缸一回缩,机头和管节仍会一起后退20~30cm。当顶管机和管节往后退时,机头和前方土体间的土压平衡受到破坏,土体面得不到稳定支撑,易引起机头前方的土体坍塌,若不采取一定的措施,路面和管线的沉降量将难以得到控制。

因此,须在前基座一侧安装一套止退装置,当油缸行程推完,需要加垫块或管节时,将销子插入管节的吊装孔,再放进钢垫块和钢板在销座和基座的后支柱间。管节的后退力通过销子、销座、垫块传递到止退装置的后支柱上。止退装置和基座焊接在一起,把管节稳住。从而将管节和刀盘稳住,从而维持土仓内土体压力,降低地面沉降。

3.8 轴线偏差纠偏措施

顶管顶进过程中按设计要求的轴线、坡度进行。主要是顶管机头部测量与纠偏的相互配合。纠偏是完成管节线形的主要手段。纠偏原则如下:

勤测勤纠:即每顶进一段距离,测量一次顶管机轴线及标高偏差情况。通知顶管机纠偏人员,纠偏人员再将顶管机现在纠偏角度、各方向上千斤顶的油压值、轴线的偏差等报给中控室,输入微机。微机将显示出纠偏方法、数据,再按此进行纠偏。

小角度纠偏:每次纠偏角度要小,微机每次指出的纠偏角度变化值一般的都不大于0.5°纠偏操作不能大起大落,如果在某处已经出现了较大的偏差,这时也要保持管节轴线以适当的曲率半径逐步地返回到轴线上来,避免相邻两段间形成过大夹角。

顶管掘进过程中,对已拼装完成的管节之间通过管节预埋件用[8槽钢对顶进过程中管节底板、侧墙、顶板进行拉结,提高管节的整体性。

3.9 地表及管线沉降控制

在顶进过程中,应合理控制顶进速度,保证连续均衡施工,避免出现长时间搁置情况,不断根据反馈数据进行土压力设定值调整,使之达到最佳状态。

初始阶段不宜过快,一般控制在5~10mm/min左右,正常施工阶段可控制在10~20mm/min左右,出土量与顶进速度相匹配。

严格控制出土量,防止欠挖或超挖,正常情况下出土量控制在理论出土量的98%~102%。顶进过程中采用注浆泵将膨润土(触变泥浆)通过管节预留注浆孔泵送管节壁后间隙,通过压浆环管向节外壁压注一定数量的减摩泥浆,采用多点对称压注使泥浆均匀的填充在管节外壁和周围土体间的空隙。

触变泥浆有两个作用,一个是减摩作用,另一个是控制沉降作用,在本工程顶管施工中,我们利用触变泥浆在管节周围形成浆套减小管节外壁与地层之间的摩擦力,同时起到润滑减阻防沉降。是顶管施工至关重要的技术措施。

严格控制出土量,防止欠挖或超挖。施工过程中严格测量监控地面沉降,一旦出现因掘进过程中土方超挖导致地表沉降,立即采取补浆、注优质浓泥等措施修正,顶进结束后进行二次补浓泥填充间隙。

3.10 浆液置换

管道顶进结束后,为防止管道出现滞后沉降,必须用水泥浆将顶进过程中的触变泥浆置换掉。顶管贯通后,采用钢板将两头洞门与管节间的间隙封堵,然后在管节预留注浆孔的上部注浆,浆液自上而下从管节底部溢出,置换管道外的触变泥浆,防止触变泥浆泌水后引起地层沉降。

压注顺序:从第一节管依次向后进行。压注前一节管水泥浆时,应将后续管节的压浆孔开启,使原有管路中的触变泥浆在水泥浆的压力下从后续管节压浆孔内溢出,直至后续注浆孔内冒出水泥浆,达到一定的压注压力时,方可停止前段管水泥浆的压注,确保将触变泥浆全部置换。

注浆压力设置:

公示:P=kγh

式中:k——经验系数,取2;

γ——土的重度(KN/m³);

h——埋深(m);

P=2×19.0KN/m³×(4.06m~4.83m)=154.28~183.54KPa(实际注浆压力,根据现场情况进行调整)

2、注浆量设置(每节管节):

考虑顶管穿越地层主要为粉质黏土,扩散系数取3倍。

V=(6.92×4.22-6.9×4.2)×1.5×3=1.0008m³/节。

泥浆置换完成后,打开注浆孔,观察24小时无渗水现象后方可完成泥浆置换工序。最后再进行两端洞门后浇环梁的施工。

四、应用效果

相城大道北站3号出入口顶管工程现已贯通,顶管机掘进施工一切正常,施工期间未发生地表及管线沉降超设计及规范允许范围。地表沉降最大为-23.7mm,小于累计控制值±30mm;日最大变化沉降值为0.63mm,变化速率为0.63mm/d,小于速率控制值±3mm/d,目前地表沉降趋于稳定状态;顶管通道拱底沉降最大累计值为-1.95mm,小于累计控制值±30mm;净空收敛累计变化量为3mm,小于累计控制值±12mm。轴线平面偏差最大值为25mm,小于设计允许偏差±50mm。成型管节通道环缝间隙最大为12mm小于设计允许15mm要求,且成环缝错台均小于5mm要求。综上,本文各项顶管掘进施工技术控制均符合设计及规范要求,并取得良好的应用效果。

五、结束语

本文以苏州地铁7号线相城大道北站出入口顶管项目为背景进行顶管法施工技术研究,成功克服软土富水复杂地层浅覆土地铁车站出入口顶管法施工地表及管线沉降控制难,在高水位软土地层进行顶管始发、掘进、接收施工易出现涌水涌沙控制难题。随着顶管法地铁车站出入口在软土富水地区的成功应用,顶管法相对传统的明挖法施工具有高效、周边环境影响小、无须阻断城市道路交通及不需进行管线迁改的特点,在以后的城市地铁建设中,顶管法施工技术在城市地铁工程的广泛应用,发挥着越来越多的经济效益及社会效益。

参考文献:

[1]李明宇,王松,张维熙,吴鹏.大断面矩形顶管隧道施工引起的地面沉降分析[J].铁道建设,2019,59(05):81-84.

[2]荣亮,杨红军,郑州市下穿中州大道超大断面矩形隧道顶管姿态控制技术[J].隧道建设,2015.35(10);1097-1102.

[3]荣亮,朱英会,大断面隧道顶管顶进施工技术要点.装饰装修天地,2020年第08期

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号