- 收藏

- 加入书签

基于网络分析及分子对接研究羟基红花黄色素A与槲皮素对血脑屏障的协同保护作用及机制

摘要:脑卒中是全球第二大致死性疾病,其中缺血性脑卒中(IS)可引起血脑屏障(BBB)结构和功能完整性的障碍,BBB障碍进一步加重IS进展。我们前期研究显示槲皮素能增强羟基红花黄色素A(HSYA)对脑缺血损伤的保护作用,其机制可能与调控BBB和src-p-gp-mmp-9信号通路相关。为了系统考察两成分调控BBB分子网络的作用及机制,本研究整合网络药理学、网络分析、分子对接方法开展研究。得到两成分调控BBB潜在靶点151个,其中核心靶点30个,包括STAT3、AKT1、TNF、IL-6和JUN等。GO和KEGG富集分析显示炎症反应、细胞凋亡和粘附连接等是两成分调控BBB的潜在信号途径。分子对接进一明确两成分与TNF、IL-6和MMP9等具有较强亲和力。结论:调控炎症反应可能是HSYA和槲皮素协同保护BBB的潜在作用机制。

关键词:羟基红花黄色素A;槲皮素;血脑屏障;网络分析;分子对接

1.引言

世界卫生组织(WHO)数据显示脑卒中是全球第二大致死病因(https://www.who.int/srilanka/news/detail/29-10-2022-world-stroke-day-2022)。缺血性脑卒中(IS)约占脑卒中发病率的80%左右[1]。IS患者在发病后引起神经功能障碍,包括失语、感觉障碍、偏瘫,及意识功能障碍等,严重影响患者及其家庭的正常生活[2]。研究显示IS的病理机制也十分复杂,涉及炎症反应、氧化应激、细胞凋亡等[3]-[5],引起血脑屏障(blood brain barrier, BBB)结构和功能完整性的障碍,BBB通透性增加,导致脑水肿和脑出血转化等,进一步恶化病情[6] [9][10]。

BBB结构和功能的完整性可防止细胞毒性物质进入大脑,对维持中枢神经系统的稳定至关重要[7][8]。IS破坏BBB完整性,诱发T淋巴细胞、白细胞和其他免疫细胞等进入BBB,破坏大脑微环境稳态,导致神经元损伤,触发炎症与细胞凋亡等一系列反应[11][12]。因此,基于BBB结构与功能完整性改善的作用可阻碍神经元损伤、提高IS患者的预后,对IS及其并发症的防治具有重要意义[13]。

红花具有活血通经、祛瘀止痛等功效,与其改善细胞缺血、抗血小板聚集、清除氧自由基等作用相关[15][16]。羟基红花黄色素A(Hydroxysafflor Yellow A, HSYA)和槲皮素(Quercetin)是红花的主要活性成分[14]。研究显示,HSYA和槲皮素均对IS具有良好的神经保护作用。其中,HSYA能够减轻炎症损伤,抑制脂质过氧化,减少细胞凋亡[17]-[19];槲皮素也能发挥抗炎和抗氧化作用,减轻IS损伤[20]。我们前期的研究显示[21]槲皮素能增强HSYA对脑缺血损伤的保护作用,其机制可能与调节血脑屏障和src-p-gp-mmp-9信号通路有关。基于前期实验研究结果,本研究将系统地探索HSYA和槲皮素对IS后BBB分子网络的调控作用及相关分子机制。

鉴于多成分-多靶点分子网络之间复杂的相互作用[22],本研究将采用网络药理学及网络分析方法开展研究。整合网络分析与分子对接方法,进一步揭示HSYA和槲皮素对BBB分子网络发挥协同保护作用的潜在机制,可为开展更深入研究提供参考。

2.方法

2.1网络药理学方法

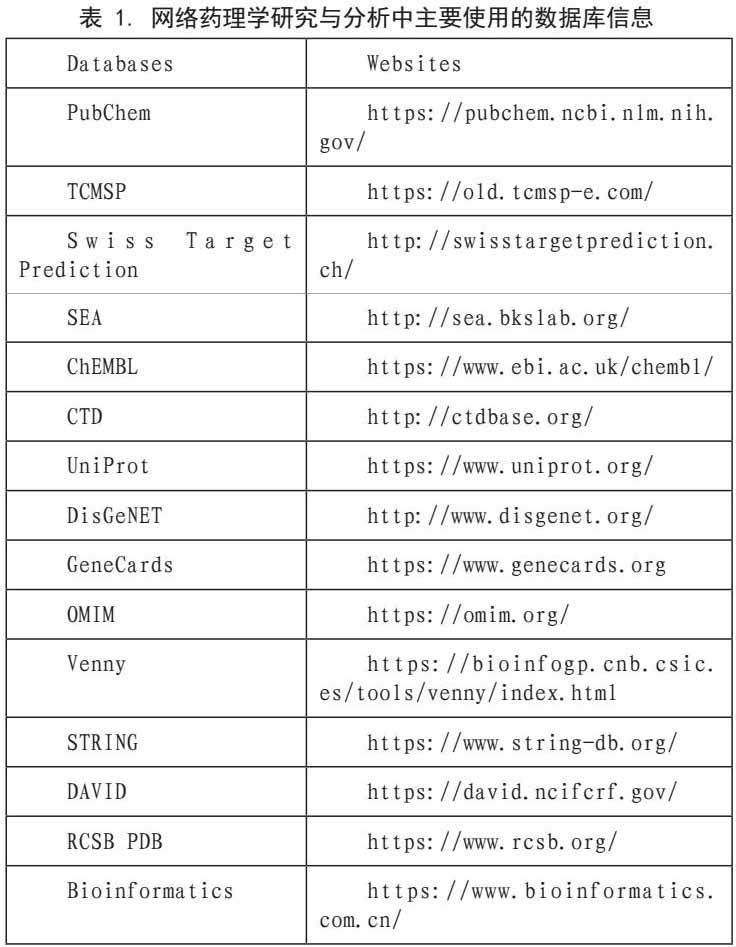

2.1.1数据库与工具网站

本研究中主要使用的数据库和网址信息如表1所示:

2.1.2 HSYA与槲皮素的靶基因获取

在PubChem数据库中以“hydroxysafflor yellow A”和“Quercetin”为关键词,查询HSYA与槲皮素的CAS号和SMILES结构式,在TCMSP数据库中输入CAS号准确找到成分,并获得成分的靶蛋白信息。再通过UniProt数据库将获得的靶蛋白信息转换为基因信息。利用成分英文名和SMILES结构式信息在SEA、Swiss Target Prediction、ChEMBL和CTD等数据库中获得更多的靶点信息,经过整合和删除重复后得到成分的靶基因信息。

2.1.3 BBB的靶基因获取

以“blood brain barrier”为关键词,在DisGeNET、GeneCards和OMIM数据库中获得BBB结构与功能相关基因信息,下载数据文件后使用Excel对数据进行筛选处理,筛选靶基因信息,通过整合和删除重复后获得BBB靶基因信息。

2.1.4 成分与BBB的共同靶点分析

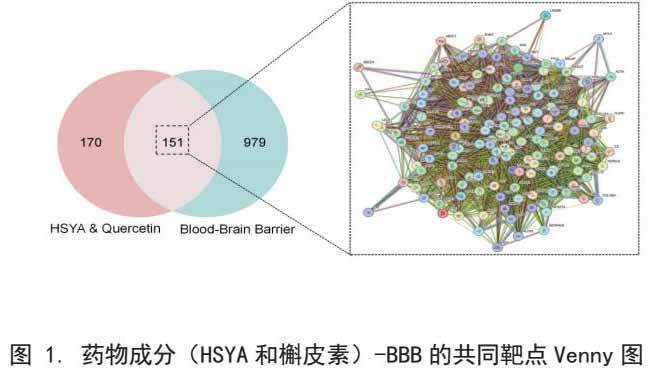

将成分与BBB的靶基因信息分别导入Venny在线网站,得到两者的共同靶点,保存共同靶点信息用于后续的网络构建与分析。最终的Venny图使用Bioinformatics平台绘制。

2.1.5 PPI网络图构建与核心靶点筛选

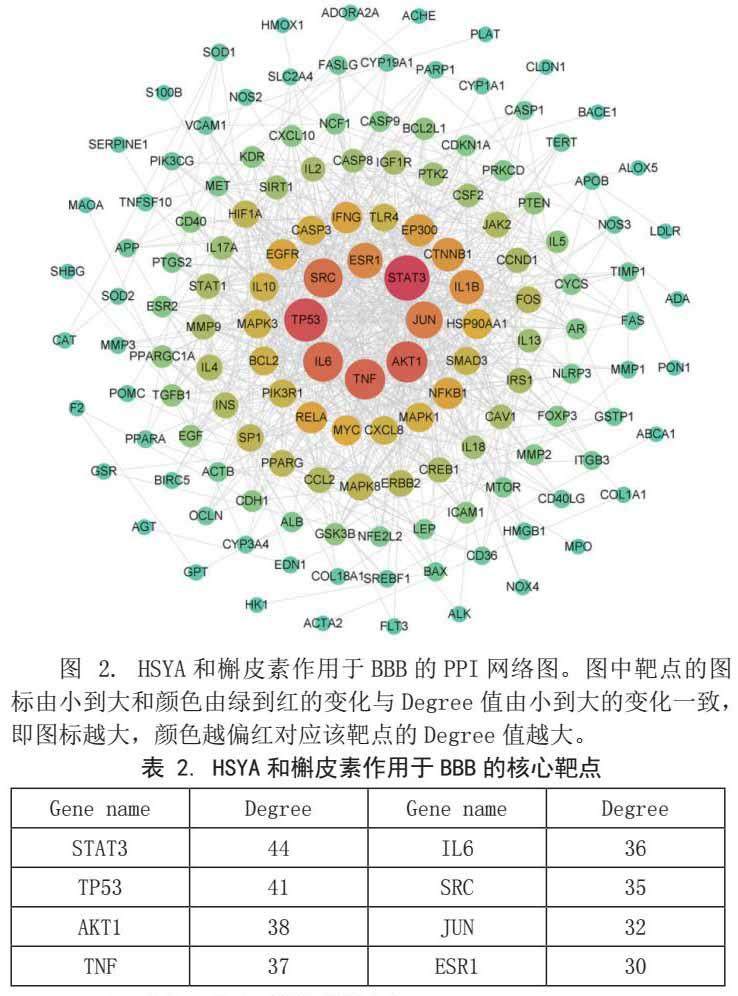

将得到的药物成分与BBB的共同靶点导入STRING数据库,构建初始的PPI网络,将数据文件下载后导入Cytoscape 3.9.1软件,分析网络拓扑参数。并利用该软件可视化所得网络,将各基因节点以不同颜色深浅及形状大小的圆形图标标示,对靶点网络进行拓扑分析后获得关键模块。以Degree值中位数的2倍为筛选条件,将符合该条件且Degree值排名靠前的的靶点作为核心靶点。

2.1.6 功能富集分析及成分-靶点-通路-BBB网络分析

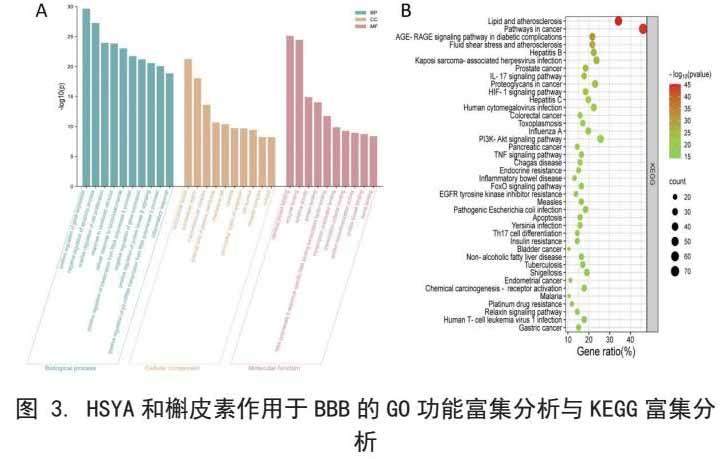

将共同靶点导入DAVID数据库,限定物种来源为“Homo sapiens”,进行GO与KEGG富集分析,得到HSYA与槲皮素对BBB发挥作用的细胞组成(Cellular Component,CC),生物过程(Biological Process,BP),分子功能(Molecular Function,MF)和信号通路信息。并以P<0.05为筛选条件,按照P值升序排序后对排名靠前的结果使用Bioinformatics平台作图进行可视化展示。再使用Excel电子表格创建节点文件和属性文件,使用Cytoscape 3.9.1软件构建“成分-靶点-通路-BBB”网络开展进一步网络分析。

2.2分子对接

从Pubchem获取小分子的sdf格式文件,经Open Babel 3.0.1软件转换为可供分子对接软件读取的mol2格式文件。再从PDB获取蛋白受体的pdb格式文件,使用Pymol软件进行前处理除去水和溶剂分子后用于对接。将小分子配体的mol2格式文件和蛋白受体的pdb文件导入autodock tools1.5.7,设置对接方式为半柔性对接,对接次数为50次,运行分子对接,待完成后查看对接结合能评价对接结合活性并导出结合能最低的构象使用Pymol软件进行可视化展示。

3.结果

3.1 HSYA与槲皮素的药理靶点筛选

HSYA在SEA数据库、ChEMBL数据库和CTD数据库中获得的符合条件的作用靶点分别为9、14和32个,经过合并去除重复后最终得到HSYA的作用靶点48个。槲皮素在Swiss Target Prediction数据库、SEA数据库、TCMSP数据库、ChEMBL数据库和CTD数据库中获得的符合条件的作用靶点分别为100、150、27、10和149个,经过合并去除重复后最终得到槲皮素的作用靶点351个。将HSYA与槲皮素的作用靶点合并去除重复后最终得到两个成分的潜在靶点共321个。

3.2 BBB的功能相关基因获取

在OMIM 数据库中得到BBB的相关基因106个,在GeneCards数据库中获取到符合条件的基因1024个,在DisGeNET数据库中获取到符合条件的基因74个,将三个数据库中的BBB相关的基因信息合并去重后共获得BBB相关基因共1130个。

3.3 成分与BBB的共同靶点

如图1所示,通过Venny在线软件对HSYA和槲皮素的作用靶点与BBB相关靶基因进行映射,获得了HSYA和槲皮素调控BBB的潜在作用靶点151个。

3.4 PPI网络构建与核心靶点筛选

将151个作用靶点导入STRING数据库,构建PPI网络,获得的PPI网络共有151个节点,5311条边。以combined score>0.9为条件,将结果进一步导入Cytoscape 3.9.1软件进行网络拓扑分析。如图2所示,该PPI网络共有145个节点,763条边。通过剔除边缘节点,以大于等于Degree值中位数的2倍(即Degree值≥18)为筛选条件,得到30个靶点,以排名前8的靶点作为HSYA和槲皮素调控BBB的核心靶点,其Degree值如表2所示。在几个核心靶点中,STAT3、AKT1、TNF、IL-6和JUN与炎症反应均关系密切,尤其TNF与IL-6更是经典炎症信号通路中的关键靶蛋白,提示HSYA和槲皮素对BBB的协同保护作用可能与减轻炎症反应有关。

3.5 GO功能与KEGG通路富集分析

对151个HSYA和槲皮素对BBB的潜在作用靶点进行GO功能与KEGG通路富集分析,共获得GO功能富集分析条目320条,包括生物过程(BP)条目990条,细胞组成(CC)94条,分子功能(MF)165条。以及KEGG信号通路180条。以P<0.05为筛选条件筛选后按照P值从小到大排序,分别取GO功能富集分析条目中的各前10条与KEGG信号通路的前40条做可视化分析,得到的结果如图3各图所示。GO功能富集结果表明HSYA和槲皮素对BBB发挥协同保护作用的生物过程包括对基因表达和细胞增殖的正向调控以及对细胞凋亡的负调控,靶点分布主要在细胞外间隙、细胞质膜外侧和胞外区,主要的分子功能涉及调控蛋白结合、酶结合和细胞因子活性等。KEGG信号通路富集分析显示HSYA和槲皮素对BBB发挥协同保护作用主要涉及对与BBB完整性关系密切的PI3K-Akt信号通路和HIF-1信号通路以及与炎症反应密切相关的TNF信号通路和IL-17信号通路等通路的调控。

3.6 成分-靶点-通路-BBB网络构建

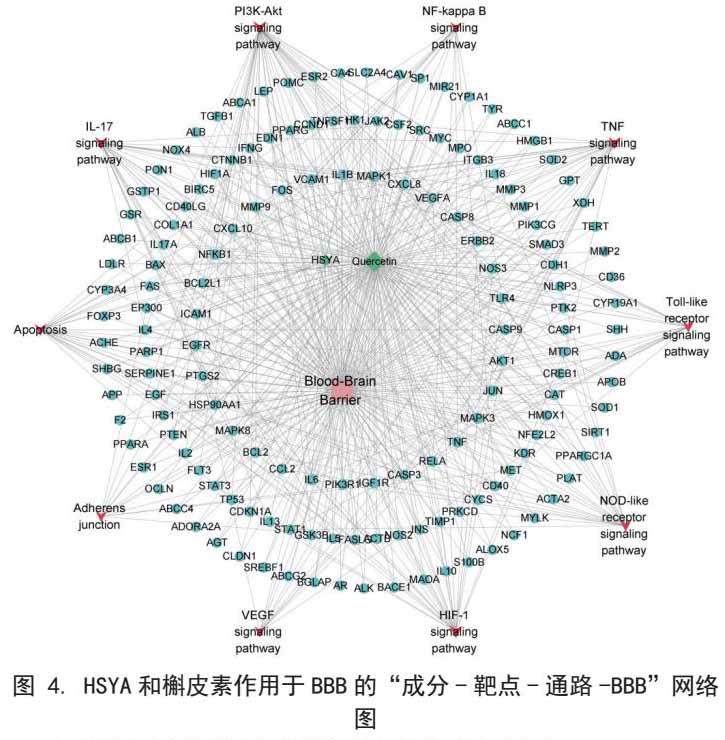

在KEGG信号通路富集分析结果中对满足P<0.05的条件的通路选取了10条与BBB结构与功能相关程度较高的信号通路,利用Cytoscape 3.9.1软件构建了“成分-靶点-通路-BBB”网络图以更好地说明这些通路在网络中发挥的关键作用。如图4所示,这些信号通路主要与炎症反应、细胞凋亡和粘附连接等作用相关,其中的NF-κB、TNF、TLR、NLRP和IL-17信号通路均是炎症反应的经典信号通路。其中部分信号通路虽然排名不够靠前,但从网络图中可以看出这些信号通路与多个靶点存在关联,在该分子网络中发挥着关键作用。该结果进一步提示减轻炎症反应可能是HSYA和槲皮素发挥对BBB的保护作用的关键作用机制。

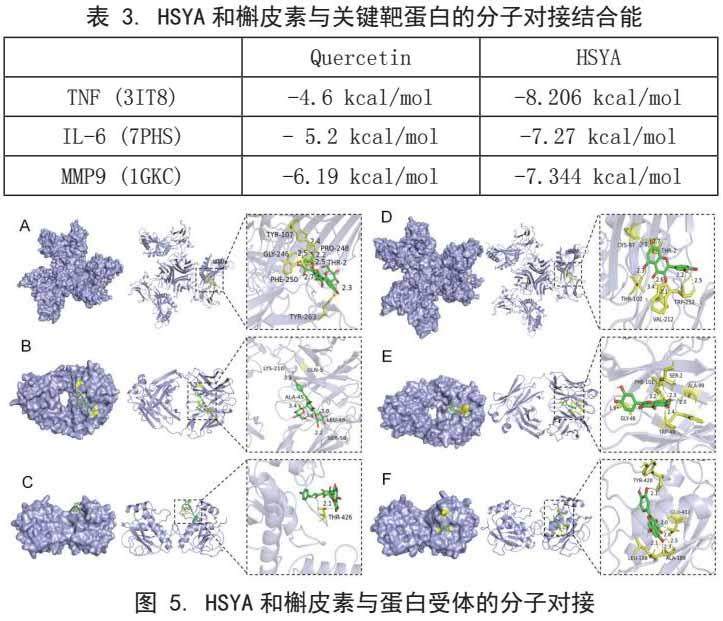

3.7 HSYA和槲皮素与关键靶蛋白的分子对接结果

为了进一步评价HSYA和槲皮素基于减轻炎症反应对BBB发挥的协同保护作用,我们选取了核心靶点中与炎症反应关系最为密切的TNF和IL-6两个蛋白,以及与分子网络中Degree值较大且与BBB结构和功能关系最为密切的MMP9蛋白作为受体蛋白与两个小分子配体分别进行分子对接。经过对接得到的受体与配体间的最低结合能如表3所示,最低结合能对应的构象如图5各图所示。HSYA和槲皮素与TNF、IL-6和MMP9的最低结合能均低于0 kcal/mol,并且几乎都低于-5 kcal/mol。说明受体与配体之间均能产生自发结合,并且均具有良好的自发结合活性。

(A-C)羟基红花黄色素分别与TNF、IL-6和MMP9的分子对接;(D-F)槲皮素分别与TNF、IL-6和MMP9的分子对接。

4.讨论

IS致死、致残率高,给患者、家庭和社会带来沉重负担。当前治疗IS的方法有限[23],保护BBB的结构和功能,可成为治疗IS的重要途径[24]。从食物或药用植物中提取的天然化合物可能为IS的治疗提供替代方案。比如槲皮素广泛存在于水果、蔬菜、茶叶和各种药用植物中,它是最重要的膳食抗氧化剂之一。羟基红花黄色素A (HSYA)是药食两用植物红花(Carthamus tinctorius L)的主要活性成分,对IS损伤具有神经保护作用[25-26]。红花在IS治疗中发挥活血化瘀作用,而HSYA和槲皮素是红花的两个主要成分,我们前期研究[21]在整体动物、细胞、分子等层面证明了HSYA和槲皮素能通过调节BBB发挥抗IS损伤的协同保护作用,并与src-p-gp-mmp-9信号通路相关。本研究整合网络药理学、网络分析和分子对接等方法,系统研究HSYA和槲皮素调控BBB结构和功能相关分子网络的作用和机制,为IS的防治提供更多的依据。

在前期工作用,我们系统综述了网络药理学(Network pharmacology, NP)及网络分析技术在有效地揭示多种成分与复杂疾病之间的非线性相互作用研究中的最新进展[22]。前期我们也采用网络的方法研究了红花注射液主要有效成分对脑血管疾病网络的调节作用,发现HSYA和槲皮素富集到同一个子网络,提示两种成分可能具有协同保护作用[27]。

研究显示[28],HSYA可通过多种机制抗脑缺血再灌注损伤。槲皮素在脑缺血再灌注损伤模型中发挥BBB保护作用[29]。我们前期的工作则表明槲皮素能增强HSYA对脑缺血损伤的保护作用[21]。本研究显示两成分调控BBB潜在靶点有151个,其中核心靶点30个,包括STAT3、AKT1、TNF、IL-6和JUN等。进一步的GO和KEGG富集分析显示炎症反应、细胞凋亡和粘附连接等是两成分调控BBB的潜在信号途径。分子对接进一明确两成分与TNF、IL-6和MMP9等具有较强亲和力,几乎都低于-5 kcal/mol。炎症反应调控可能是HSYA和槲皮素改善BBB功能的潜在作用机制。炎症反应与脑缺血后BBB结构和功能障碍具有紧密关系,通过炎症反应的改善可以调控脑缺血后BBB的结构和功能的完整性、调控脑缺血后出血转化等并发症,进而有利于缺血性脑损伤的恢复[30-31]。

5.结论

HSYA和槲皮素可参与调控BBB结构和功能完整性相关的STAT3、AKT1、TNF、IL-6和JUN等关键靶点。炎症反应、细胞凋亡和粘附连接等是两成分调控BBB的潜在信号通路。本研究工作可为IS的防治作用研究提供有益的参考。

参考文献:

[1] Niu M, Li H, Li X, et al. Front Pharmacol. 2021, 12:791644.

[2] Wang X, Kou W, Kong W, et al. Contrast Media Mol Imaging. 2022, 2022:3464042.

[3] Fan L, Zhang CJ, Zhu L, et al. Transl Stroke Res. 2020, 11(4):747-761.

[4] Chiang MC, Nicol CJB, Lo SS, et al. Int J Mol Sci. 2022, 23(19):11678.

[5] Jiang Y, Liu Z, Liao Y, et al. Front Neurol. 2022, 13:1013083.

[6] Liu Z, Tang Y, Zhang Z, et al. Adv Healthc Mater. 2023, 12(19):e2202638.

[7] Terstappen GC, Meyer AH, Bell RD, et al. Nat Rev Drug Discov. 2021, 20(5):362-383.

[8] Banks WA. Nat Rev Drug Discov. 2016, 15(4):275-292.

[9] Song D, Ji YB, Huang XW, et al. CNS Neurosci Ther. 2022, 28(6):862-872.

[10] Lu T, Wang Z, Prativa S, et al. J Neurochem. 2019, 148(1):114-126.

[11] Xu T, Yang J, Xu Y, et al. Neural Regen Res. 2024, 19(6):1344-1350.

[12] Fan W, Chen H, Li M, et al. Sci Rep. 2024, 14(1):5300.

[13] Mouchtouris N, Ailes I, Gooch R, et al. Magn Reson Imaging. 2024, 109:165-172.

[14] Zhang S, Chen Y, Yang Z, et al. Heliyon. 2023, 9(3): e13877.

[15] 郭少阳.中国民族医药杂志,2023,29(07):79-80.

[16] 李阳,焦扬,牛洁.环球中医药,2024,17(01):137-143.

[17] Guo F, Han X, You Y, et al. Chin J Integr Med. 2024.

[18] Chen J, Ren C, Yao C, et al. MedComm (2020). 2023, 4(5): e352.

[19] Ge C, Peng Y, Li J, et al. Nutrients. 2023,15(15):3411.

[20] Shah FA, Albaqami F, Alattar A, et al. Heliyon. 2024,10(7): e28016.

[21] Xiang Li, Yuanxiao Yang, Pinpin Feng, et al. Heliyon, 2024, e31002.

[22] Xiang Li, Ziqi Liu, Jie Liao, et al. Chin J Nat Med, 2023, 21(5): 323-332.

[23] G. Tsivgoulis, A.H. Katsanos, E.C. Sandset, et al. Lancet Neurol. 2023, 22(5): 418-429.

[24] W. Abdullahi, D. Tripathi, P.T. Ronaldson. Am. J. Physiol. Cell. Physiol, 2018, 315(3): C343-C356.

[25] L. Sun, L. Yang, Y.W. Xu, et al. Brain. Res. 2012, 1473:227-235.

[26] F. Zhao, P. Wang, Y. Jiao, et al. Front. Pharmacol. 2020, 11:579332.

[27] 赵琴琴,李翔,曾美玲,等.中国药学杂志, 2015,50(16):1402-1407.

[28] L. Yu, Z. Jin, M. Li, et al. Front. Pharmacol. 2022, 13: 1063035.

[29] R. Yang, Y.J. Shen, M. Chen, et al. J. Asian. Nat. Prod. Res. 2022, 24(3): 278-289.

[30] Jiang X, Andjelkovic AV, Zhu L, et al. Prog Neurobiol. 2018:144-171.

[31] Spronk E, Sykes G, Falcione S, et al. Front Neurol. 2021:661955.

基金项目:浙江省大学生科技创新活动计划(新苗人才计划)项目 (Scientific and Technological Innovation (Xinmiao Talents) Program of Zhejiang Province)(项目编号:2022R424A005)

#为共同第一作者。卢林慧子:(2001-),女,临床医学专业19级本科生;李金华:(1999-),男,药学专业2022级研究生

通讯作者:李翔(1985-),男,讲师,医学博士,从事心脑血管药理学研究;Email: leexiang2004@126.com

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号